2025年4月に高年齢者雇用安定法の経過措置が終了し、すべての企業に65歳までの雇用確保が義務付けられました。さらに、70歳までの就業機会確保も努力義務として明示されています。経営者や人事担当者のなかには、「具体的にどのような対応をすべきか」と悩んでいる方もいるでしょう。

本記事では、高年齢者雇用安定法改正の概要やエイジフレンドリーガイドラインについて解説します。エイジフレンドリーな職場づくりのための対策もまとめているので、ぜひ参考にしていただけますと幸いです。

【2025年4月以降】高年齢者雇用安定法とは

少子高齢化が進む日本において、高年齢者の労働力確保は重要な課題です。

高年齢者雇用安定法は、このような背景から、高年齢者が安心して働き続けられる環境整備を目的に制定されました。経過措置の終了に伴い、2025年4月からはすべての企業に65歳までの雇用確保が義務付けられています。

65歳までの雇用確保(義務)

高年齢者雇用安定法によって、企業は60歳未満の定年制度が禁止されており、65歳までの雇用確保措置を講じる義務があります。2012年の法改正以降設けられていた経過措置は、2025年3月31日をもって終了しました。これにより、2025年4月以降、企業は以下のいずれかの措置を実施する必要があります。

- 65歳までの定年引き上げ

- 定年制の廃止

- 65歳までの継続雇用制度の導入

法令厳守のためにも、定年退職後も希望する高年齢者が継続して働ける環境の整備が必要です。

参照:経過措置に基づく基準対象者に限定した継続雇用制度を利用している事業主の皆さまへ|厚生労働省

65歳から70歳までの就業機会の確保(努力義務)

高年齢者雇用安定法の改正により、65歳までの雇用確保に加えて、企業には70歳までの就業機会を確保する努力義務が課せられました。企業は70歳までの就業機会を確保するために、以下のいずれかの措置を講じるよう努める必要があります。

- 70歳までの定年引き上げ

- 定年制の廃止

- 70歳までの継続雇用制度の導入

- 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

- 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

- 事業主が自ら実施する社会貢献事業

- 事業主が委託・出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

この努力義務は、企業の規模を問わず、すべての事業主が対象です。高年齢者の豊富な経験や技能は、企業の資産になります。持続可能な経営体制を構築するうえで、措置の実施を積極的に検討しましょう。

高年齢者雇用安定法改正のメリット・デメリット

高年齢者の雇用や就業機会の確保は、企業や労働者にとって利点がある一方で、いくつかの課題も存在します。高年齢者雇用安定法改正の主なメリットとデメリットは、以下の通りです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 労働力を確保できる技術を継承しやすくなる企業価値の創出につながる | 社内の高齢化が進む人件費の増加につながる従業員のモチベーション低下を招く可能性がある |

高年齢者の積極的な雇用は、人手不足の緩和や熟練技術の伝承、企業の社会的責任を果たす姿勢を社内外に示すことにつながります。一方で、組織全体の年齢構成の偏りや賃金体系の見直しによるコスト増加、若年層の成長機会が制限される懸念もあり、バランスの取れた制度構築が求められます。

エイジフレンドリーガイドラインの5つの内容

高年齢者が安心して働き続けられる職場環境を整備するため、厚生労働省は2020年3月に「エイジフレンドリーガイドライン」を策定しました。本ガイドラインは、高年齢労働者の安全と健康を確保することを目的に、企業が取り組むべきポイントを5つに分けて明示しています。

参照:エイジフレンドリーガイドライン|厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

1.安全衛生管理体制の確立

高年齢者が多く在籍する職場では、従来の安全衛生に加え、年齢特性を考慮した管理体制の構築が必要です。加齢に伴い、身体機能や認知機能は低下していくのが一般的です。

経営者や管理監督者が率先して体制の構築に関与したり、安全衛生委員会等で高年齢者への配慮について積極的に議論したりするなど、組織的な取り組みの強化が求められます。

2.職場環境の改善

高年齢者が安心して働き続けられるよう、加齢に伴う身体機能の低下を踏まえた職場環境の改善が必要です。視力や筋力、平衡感覚などは、加齢とともに低下していく傾向にあります。取り組みの具体例は、以下の通りです。

- 床材を滑りにくいものに変更する

- 照明を明るく均等にする

- 作業台の高さや配置を調整する

- 補助器具を導入する

- 空調を適切に保つ

職場環境の改善は、高年齢者の転倒防止や疲労軽減につながります。

3.高年齢労働者の健康や体力の状況の把握

エイジフレンドリーガイドラインでは、高年齢労働者の健康や体力の状況を把握することの重要性が示されています。高年齢者といっても、健康状態は一人ひとり異なります。高年齢者が無理なく働き続けるためには、安全管理の基礎として健康や体力の状況を把握することが大切です。

具体的には、定期健康診断や体力測定などを通じて、高年齢労働者一人ひとりの状態を把握します。必要に応じて産業医や専門医の意見を取り入れ、職場での健康リスクを未然に防ぐ必要があります。

4.高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応

高年齢者一人ひとりの健康や体力を把握したら、状況に応じて業務内容や必要な配慮を見直すことが大切です。具体的には、以下のような取り組みが、高年齢者の継続的な就業支援につながります。

- 業務の内容を変更する

- 作業時間を短縮する

- 補助スタッフを配置する

一人ひとりの健康や体力に応じた対応によって、労働災害のリスクや業務負担の軽減が可能です。

5.安全衛生教育

エイジフレンドリーガイドラインでは、安全衛生教育の重要性も示されています。作業中の事故やケガを防ぐためには、高年齢者自身が自らの身体能力の変化を認識し、安全に対する意識を高めることが重要です。

定期的な安全教育や研修を通じて、リスクを回避する行動を習慣化するよう促しましょう。また、同僚や管理者にも高年齢者への配慮の必要性を周知することで、職場全体で理解と協力が得られるようになり、より安全な環境づくりの促進が可能です。

エイジフレンドリーな職場が求められている背景

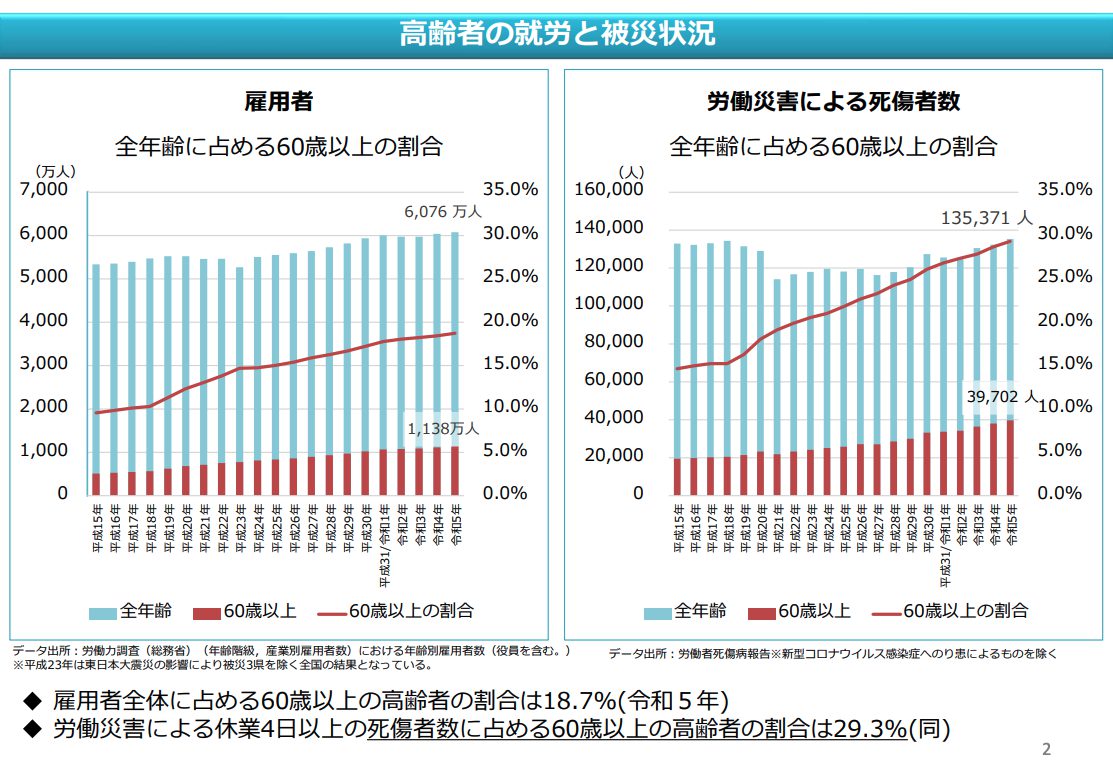

日本では少子高齢化が進み、高年齢者の就業者数は年々増加しています。厚生労働省の「令和5年高年齢労働者の労働災害発生状況」によると、2023年の60歳以上の雇用者数は過去最多の1,138万人に達しました。

一方で、高年齢労働者の労働災害も深刻な問題となっています。厚生労働省の調査によると、60歳以上の労働災害による死傷者数は約3万9,000人と、全体の約3割を占めています。

なお、高年齢労働者の労働災害で多いのが、墜落や転落、転倒による骨折といった事故です。このような背景から、高年齢者が安全かつ健康に働き続けられる「エイジフレンドリー」な職場づくりの重要性が一層高まっています。

エイジフレンドリーガイドラインの対策5選

高年齢者が安心して長く働ける職場環境をつくるには、安全面や健康面だけでなく、就業条件や制度の見直しも重要です。ここでは、エイジフレンドリーな職場を実現するための具体的な対策を5つ紹介するので、ぜひ参考にしていただけますと幸いです。

1.多様な働き方を受け入れる

エイジフレンドリーな職場づくりのためには、柔軟な働き方の導入が欠かせません。具体的には、以下のような制度を整備することで、高年齢者の多様な生活背景や体調に応じた働き方が可能になります。

- 時短勤務

- 週休3日

- 時差出勤

- 時間単位での有休取得 など

高年齢者のなかには、通院しながら出勤したり、体調が優れない状況で働き続けたりするといった可能性があります。複数の選択肢を用意することで、高年齢者が就労を継続しやすい環境を実現できるでしょう。

2.ストレスチェックを導入する

ストレスチェックの導入は、高年齢者を含む従業員のメンタルヘルス管理に役立ちます。

特に、高年齢者は世代間ギャップや役割の変化によって、精神的ストレスを感じやすい傾向があるため、定期的な状態把握が重要です。また、ストレスチェックの実施によって従業員のメンタル状態を把握できると、高ストレス者に対するケアにつなげられます。

2025年5月時点において、ストレスチェックの実施は従業員数が50人以上の企業にのみ義務付けられています。しかし、高年齢者が多く働いている企業は、規模に関わらず実施を検討するとよいでしょう。

3.賃金・労働条件の見直し

高年齢者のやる気や働きがいを維持するためには、能力や貢献度を重視した賃金や評価制度が必要です。年齢に応じた一律の処遇ではなく、職務内容や成果などを反映した労働条件に見直すと、高年齢者の納得感につながります。

また、2025年4月から高年齢雇用継続給付の給付率が15%から10%に引き下げられました。高年齢雇用継続給付とは、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者が、60歳到達時点と比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給される給付金です。

制度変更により、手取り賃金が減少する高年齢者も少なくありません。企業には、こうした制度変更を踏まえた賃金の見直しが求められます。

参照:令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します|厚生労働省

4.従業員の急な病気や退職に備える

高年齢者は健康リスクや家庭の事情などによる突発的な離職が多い傾向にあります。そのため、企業は備えが必要です。具体的には、複数の従業員で業務を分け合う「ワークシェアリング」を導入したり、マニュアルを整備して業務の見える化を図ったりすることがポイントです。

業務の属人化を防ぐ体制を整えると、従業員の急な欠勤時もスムーズな対応が可能になります。また、新人や若手社員の教育にもつながるため、組織全体の生産性向上にも寄与します。

5.「エイジアクション100」を活用する

エイジアクション100は、厚生労働省が策定した高年齢労働者の安全と健康確保のための100の取組項目をまとめたチェックリストです。エイジアクション100は、職場の現状把握や課題の洗い出しに活用できます。

エイジアクション100を活用した職場改善のステップは、以下の3つです。

- チェックリストに沿って現状を把握する

- 該当項目にチェックをつける

- 改善が必要な項目について具体的なアクションを策定する

このプロセスを通じて、エイジフレンドリーな職場改善を着実に進められます。

参照:エイジアクション100<概要板>|厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

まとめ

高年齢者雇用安定法の改正によって、すべての企業に65歳までの雇用確保が義務付けられました。労働力不足に悩む企業にとって、エイジフレンドリーな職場の実現は重要な施策の一つです。厚生労働省のエイジフレンドリーガイドラインや、エイジアクション100を参考に、環境づくりに取り組みましょう。

本記事では、高年齢者雇用安定法改正やエイジフレンドリーガイドラインの概要を解説しました。多様な働き方の受け入れや賃金制度の見直しなど、できる取り組みから始め、高年齢者が安心して働き続けられる職場環境を実現しましょう。