今後、ストレスチェックは従業員数が50人未満の小規模な企業でも義務化される予定です。導入には一定の時間がかかるため、早めに準備しておくとよいでしょう。

本記事では、ストレスチェックの導入から実施までにかかる準備時間や手順をわかりやすく解説します。小規模の企業においてもストレスチェックが義務化される目的や、導入するメリットもまとめているので、参考にしていただけますと幸いです。

50人未満の企業でもストレスチェックが義務化へ

今後は、従業員数が50人未満の企業でもストレスチェックが義務化される見通しです。2025年4月時点では、従業員数が50人未満の企業の場合、ストレスチェックの実施は努力義務とされています。

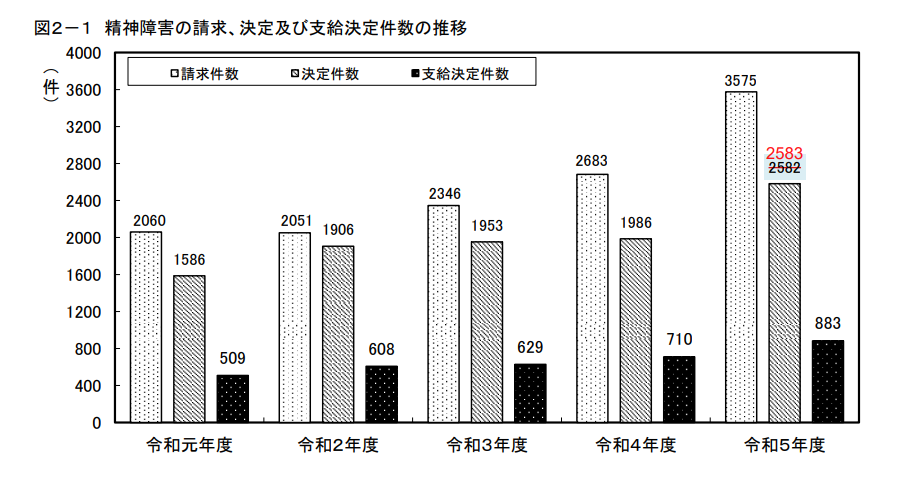

小規模の企業でもストレスチェックを義務化する目的は、メンタル不調による労災を未然に防ぐためです。精神的な不調は職場の規模に関わらず起こり得ます。厚生労働省の「令和5年度過労死等の労災補償状況の訂正について」によると、2023年には過去最高値の883件が労災と認定されました。

特に、小規模な企業では相談しやすい環境やフォロー体制が整っていないケースが少なくありません。そのため、従業員の不調を早期発見し、重症化や労災につながる前段階において、適切な対応が求められています。

また、政府は、2025年3月に「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案」を国会に提出しました。この法律案には、ストレスチェックの義務化方針も盛り込まれています。施行期日については「公布後3年以内に政令で定める日」と明記されており、2028年ごろになると予測されています。また、施行後すぐに義務化されるわけではなく、一定の猶予期間が設けられる見込みです。

参照:労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の概要|厚生労働省

ストレスチェックの実施目的と対象者

ストレスチェックは、従業員のメンタルヘルスを守り職場環境を改善するために実施されます。ストレスが高い状態に早く気づいて医師の面談につなげることで、不調や離職を未然に防ぐことが目的です。

精神疾患による労災の請求件数が増えている背景もあり、企業にはメンタルヘルス対策がより一層求められています。

期間に定めがない労働契約の従業員や1年以上契約期間がある人、1週間の労働時間が所定労働時間の4分の3以上働いている人は、ストレスチェックの対象となります。

参照:労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル|厚生労働省

50人未満の企業がストレスチェックを実施する際の準備時間

従業員数が50人未満の企業がストレスチェックを実施する場合、会社規模にもよりますが、準備時間はおよそ3~6カ月程度かかるでしょう。

まずは、実施体制を一から整える必要があります。実施方針の取り決めや産業医の確保、実施担当者の選任、ストレスチェックツールの選定などに時間を要するケースも少なくありません。特に、ツールの選定は厚生労働省の基準を満たす必要があるため、その分手間がかかります。

ストレスチェックの実施に必要な体制を自社内だけで整えるのが難しい場合は、外部委託すると準備時間を短縮できる可能性もあります。最短1~2カ月ほどで導入できる委託先もあるため、必要に応じて検討してください。

なお、産業医の手配やツール選定に時間がかかる場合もあるので、余裕をもったスケジュールを立てることが大切です。

ストレスチェック導入前|3つの準備ステップと必要な時間

ストレスチェックの導入が決まったら、実施計画を立てて必要な準備をしましょう。ここでは、導入前の手順を解説するので、参考としてご活用いただけますと幸いです。

1.実施計画の策定(約1~2カ月)

まずは、ストレスチェックの実施者や日時、予算、社内での担当者などを決めます。紙かWeb上のどちらでストレスチェックをするのかも検討しましょう。実施時期は期末や大型連休前といった繁忙期を避けるのが無難です。業務が立て込みやすい時期は、従業員がストレスチェックの回答に十分な時間をかけられない可能性があります。

また、従業員数が50人未満の企業では産業医がいないケースも珍しくありません。ストレスチェックの実施を産業医に依頼するか、すべてを外部委託に任せるのか早めに判断する必要があります。

ストレスチェックを実施できるのは、医師(産業医)、保健師、一定の条件を満たす看護師などに限られています。地域の保健センターや医師会などで産業医を紹介してもらえる可能性もあるため、相談してみるとよいでしょう。

2.ツール選定と体制づくり(約1~2カ月)

次に、ストレスチェックの実施にあたって紙を使用するか、専用ツールを導入するか検討します。紙ベースで実施する場合は、厚生労働省の書式をダウンロードして活用できます。ただし、紙ベースでの実施はシートの配布や回収、集計に時間がかかるほか、個人情報の管理にも注意が必要です。

一方、専用ツールを使えば、自動で結果を集計・判定できますが、導入には費用がかかります。どちらの方法が自社に合っているかを比較・検討しましょう。

同時に、ストレスチェックの実施に向けて、担当する実施事務従事者(事務担当)やサポート役などを選任し、体制を整えておくことも重要です。

3.従業員への通知とストレスチェックの実施(約1~2カ月)

ストレスチェック制度の導入目的や実施方法、個人情報の取り扱い方などを従業員へ事前に説明します。また、ストレスチェックは評価ではなくケアのためであること、本人の同意がなければ上司や会社にも結果が開示されないことも伝えましょう。

日時が決まったら、専用ツールもしくは紙のシートを使ってストレスチェックを実施します。

受検への協力を得られるよう、従業員に対して制度の趣旨を丁寧に説明し、納得したうえで受けてもらうことが重要です。なお、実施場所はプライバシーに配慮した環境を選びましょう。

ストレスチェック実施後|4つの対応ステップと必要な時間

ストレスチェックが終わったら、結果の集計や分析、高ストレス者への対応などが必要です。

以下で、各ステップについて見ていきましょう。

1.結果の集計・分析・通知(約1カ月)

ストレスチェックの実施後、紙の場合は実施者(産業医・保健師)または実施事務従事者が回収し、結果を集計・分析します。この場合、記入漏れや集計ミスがないよう注意が必要です。分析後は、結果を従業員へ通知します。

なお、本人の同意がない限り、上司や人事担当者などが結果を閲覧することは認められていません。第三者に見られないよう、厳重に管理しましょう。

2.高ストレス者への対応(約1カ月)

高ストレス者と判断された従業員は、医師による面談指導が必要になります。ただし、強制ではないので、希望者のみに対して面談指導してください。

面談結果に応じて、勤務時間の短縮や業務変更、一時的な休養などの措置が求められる可能性もあります。また、一度の面談で終わらず、継続して経過観察するケースも少なくありません。本人の負担にならないよう、プライバシーに配慮した対応が求められます。

3.集団分析の実施と職場環境の改善(約1~1.5カ月)

社内の部署や課ごとに集団分析を行い、職場環境の問題点を洗い出します。会社や上司は、本人の同意がなければ、個人のストレスチェック結果を知らされません。しかし、集団分析の結果は確認できます。

分析結果をもとに、業務内容や人間関係などの課題に対する改善策を検討しましょう。必要に応じて、長時間労働や担当業務の偏り、コミュニケーション不足といった問題に対する具体的な改善策を講じる必要があります。

また、従業員数が10人以下の小規模な部署では、個人が特定される可能性があるため、集団分析しないケースもあります。

4.労働基準監督署への報告(約1~2日)

ストレスチェックの実施後は、労働基準監督署へ報告が必要です。報告書は、「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」から作成できます。必要事項を入力後、印刷して労働基準監督署へ郵送するか、電子申請での提出も可能です。

提出期限は明確に決められていませんが、対象事業所は年に1回の報告が義務付けられています。未提出のままだと、罰金の対象になるため注意しましょう。

また、2025年4月時点では従業員数が50人以上の事業所のみ報告が義務付けられているものの、今後は50人未満の企業にも報告義務が拡大される見通しです。

50人未満の企業がストレスチェックを実施するメリット3選

従業員数50人未満の企業がストレスチェックをするメリットは、高ストレス者の早期発見や離職率の低下につながる点です。少人数ならではの悩みや負担もあるため、企業の規模にかかわらず、ストレスチェックの実施を検討してみるとよいでしょう。

以下で、ストレスチェックを実施するメリットを詳しく解説するので、導入を検討する際の参考にしていただけますと幸いです。

1.メンタルヘルスと向き合うきっかけになる

ストレスチェックを通して従業員が自分の内面と向き合い、メンタルヘルスの不調に気づくきっかけになります。日々忙しく働いていると、自分の不調に気づかずに無理してしまう人も多いでしょう。

従業員が少ない企業のほうが、仕事における一人ひとりの責任や負担が大きい傾向にあります。また、人間関係が狭い分、トラブルに発展するケースも少なくありません。

ストレスチェックを通してメンタルヘルスと向き合えると、日常のなかで見過ごされがちなサインにも、早い段階で気づけるようになるでしょう。

2.高ストレス者の早期発見・早期治療が期待できる

ストレスチェックの導入によって高ストレス者を早期に発見できると、適切な対応が可能になります。メンタルヘルスの不調は周囲から気づかれにくく、本人が自覚しないまま症状が悪化してしまうケースもあります。

早期治療のためには、定期的なストレス状態の可視化が欠かせません。ストレスチェックを実施することで、メンタルヘルスの不調が深刻化する前に、医師による面談や専門機関への相談が可能になります。

3.離職率の低下につながる

ストレスチェックの実施は、離職率の低下につながるメリットがあります。社内のストレス要因を特定することで、職場環境の改善や個別サポートによるより良い環境づくりができるためです。

特に、50人未満の企業では、従業員の休職や退職による業務上の影響が大きくなる傾向です。企業は、昨今の人材不足において、働きやすい環境づくりや従業員の満足度向上のための取り組みが求められています。

50人未満の企業でのストレスチェックは外部委託も検討を

産業医がいない小規模の企業では、適切な情報管理やプライバシー保護の点から、メンタルヘルス対策の外部委託が推奨されています。ストレスチェックは準備から実施まで対応すべき業務が多く、担当者にかかる負担は少なくありません。

外部サービスを活用すれば、実施者や実施事務従事者の選任から集団分析まで、実施に必要な一連の対応を委託可能です。

以下、外部委託で実施してもらえる項目の一例になります。

- 実施者の手配

- 質問票の準備

- ストレスチェックの実施

- 回答の回収と集計

- 従業員への結果通知

- 集団分析

- 医師による面談

- 相談窓口の設置

委託先によっては、一部の業務しか請け負っていないケースもあるので注意が必要です。ストレスチェックの一連の業務を外部委託すると、担当者の煩雑な事務作業が軽減されるメリットがあるため、検討してみるとよいでしょう。

まとめ

従業員数が50人未満の企業でストレスチェックを導入する場合、準備から実施までにおよそ5~6カ月程度かかる場合があります。ストレスチェックの導入は、基本方針の策定や実施者の選任など、対応すべき工程が多く余裕を持ったスケジュール管理が大切です。

本記事では、従業員数が50人未満の企業がストレスチェックを導入する際に必要な対応をまとめました。

導入には準備時間を要しますが、ストレスチェックの導入によって高ストレス者の早期発見や離職率の低下といった効果も期待できます。今後は、小規模の企業でもストレスチェックの義務化が決定されているため、早めの導入を検討してみてください。