入社祝い金が禁止されると聞いたものの、実際に禁止対象となる事業などについて、あまり把握できていない。

本記事は上記のような方に向けて、入社祝い金の概要などをおさらいした上で、禁止対象となる事業や具体例、背景などをご紹介します。

入社祝い金が禁止される中で採用競争に勝ち抜くためのポイントも解説しているため、最後までご確認ください。

入社祝い金についてのおさらい

まずは入社祝い金の概要やメリットなどについて、おさらいします。

入社祝い金の概要

入社祝い金とは、新たに入社した従業員に対して、一定要件を満たした場合に支給するお金です。

入社祝い金を設けることで、応募や入社を検討している求職者の後押しができるでしょう。

入社祝い金の相場は職種などによって異なりますが、おおよそ数万円〜10万円程度がボリュームゾーンとなっており、現金だけでなくギフトカードのような形でも支給されます。

入社祝い金のメリット

入社祝い金を支給することによるメリットとしては以下のような点が挙げられます。

応募数の増加

入社祝い金を設けることで応募数の増加が期待できます。

求職者にとって給与を含めた金銭的な要素は、仕事を選ぶ上で重要な要素となるため、入社祝い金があることで求職者の目を引きやすくなるでしょう。

新入社員のモチベーション向上

入社祝い金は新入社員のモチベーション向上にも繋がります。

基本となる給与にプラスして入社祝い金を設けることで、新入社員の業務意欲を引き出すことができ、立ち上がりもスムーズ化できるでしょう。

早期離職の防止

早期離職の防止に役立つ点も、入社祝い金のメリットです。

一定期間を経るごとに段階的に支給する形を取れば、従業員のモチベーション維持を実現し、入社数日での退職といった事態も避けやすくなります。

入社祝い金のデメリット

入社祝い金のデメリットとしては以下の点が挙げられるでしょう。

ミスマッチの可能性がある

入社祝い金を支給した場合、ミスマッチに繋がるリスクがあります。

入社祝い金を前面に出すと、企業や業務内容ではなく、お金につられて入社する人材も集まりやすくなり、その分ミスマッチに繋がる可能性が高まります。

中長期的な定着にはあまり効果がない

中長期的な定着には、入社祝い金はそこまで効果を発揮しません。

数日や数か月レベルの退職は防ぎやすいですが、入社祝い金を手にした途端に離職してしまうケースもあると言えるでしょう。

ネガティブなイメージを持たれる可能性がある

入社祝い金を支給することで、求職者からネガティブな印象を抱かれる可能性があります。

「入社祝い金を支給するほど、採用に困っている事情があるのか」と考える求職者も一定数現れ、逆に応募を敬遠されるケースもあると言えるでしょう。

入社祝い金支給が禁止されている対象事業

ここからは入社祝い金の支給が禁止されている対象事業について押さえましょう。

対象事業①:職業紹介事業者

入社祝い金の支給が禁止されている一つ目の事業者は、人材紹介エージェントなどの職業紹介事業者です。

2021年4月に、職業紹介事業者による入社祝い金支給は禁止されました。

また2025年1月から職業紹介事業の許可条件に、入社祝い金禁止に関する事項も追加されており、より厳格に規制されることになったと言えるでしょう。

対象事業②:募集情報等提供事業者

求人サイトなどの募集情報等提供事業者も、新たに入社祝い金支給の禁止対象事業になることが決まりました。

職業紹介事業者による入社祝い金が禁止されて以降も、募集情報等提供事業者による支給は禁止されていませんでしたが、2025年4月から同様に禁止されることになります。

禁止される理由については後ほど解説します。

禁止対象の入社祝い金例

ここで禁止対象となる入社祝い金の例をご紹介します。

職業紹介事業者や募集情報等提供事業者が支給を禁止されている入社祝い金は、現金だけに限りません。

現金と同じように利用できるアマゾンギフト券などの金券、カードやアプリなどのポイント支給も禁止されています。

禁止対象とならないケース

ただし、社会通念上相当と認められる場合は禁止対象とはなりません。

厚生労働省は禁止対象には該当しないものとして、以下のようなケースを挙げています。

- サービス利用者からサービス品質向上を目的としたアンケートなどへの回答を求める際、回答者の中から抽選で500円程度の電子ギフト券などを提供する

- 来場者を確保するため、転職フェア来場者やブース訪問者に対して、500円程度の電子ギフト券などを提供する

参考:労働者に金銭やギフト券等を提供することは原則禁止になります|厚生労働省

【補足】自社単独でのお祝い金支給は違法ではない

ここまで入社祝い金支給の禁止対象となる事業を紹介してきましたが、企業が採用した求職者に対して直接入社祝い金を支給することは禁止されていません。

そのため求人サイトなどによる入社祝い金が禁止される2025年4月以降であっても、自社で制度を導入することで、入社祝い金を支給することが可能です。

入社祝い金の支給が禁止されている背景

続いて、入社祝い金の支給が禁止されている背景についてご紹介します。

1.サービス事業者の品質向上

職業紹介事業者などによる入社祝い金支給が禁止された背景として、各サービス事業者のサービス品質を向上させる狙いがあります。

入社祝い金は求職者にとって強力なPRポイントになるため、支給しないケースと比較して応募者を集めやすくなります。

しかし入社祝い金に頼り、本来のサービス自体の質が低下していては元も子もないため、職業紹介事業者などによる支給を禁止したと言えるでしょう。

2.入社祝い金目的の転職防止

入社祝い金の獲得を目的とした転職を防止することも背景として挙げられます。

過去、入社祝い金を獲得することを目的に転職を繰り返す求職者が現れたり、職業紹介事業者と求職者が結託し、繰り返し手数料収入を得たりするケースがありました。

こういったケースを防止し、転職が適正な形で行われるようにするために、職業紹介事業者による入社祝い金は禁止されるに至ったと言えます。

3.求人サイトの不正利用防止

新たに募集情報等提供事業者による入社祝い金を禁止した背景には、求人サイトの不正利用の防止があります。

これまで入社祝い金を獲得するために、複数の求人サイトに対し採用決定報告をする者が現われ、その結果企業が複数の事業者から成功報酬や違約金を請求される事態が発生していました。

こういった事態を防ぐために、職業紹介事業者に加えて、新たに募集情報等提供事業者による提供も禁止されることになったと言えるでしょう。

入社祝い金規制強化のなか採用競争を勝ち抜くポイント

最後に、入社祝い金規制が強化される状況下で、企業が採用競争を勝ち抜くためのポイントをご紹介します。

1.EVPを明確にする

採用競争を勝ち抜くにはEVPを明確にすることが重要です。

EVP(Employee Value Proposition:従業員価値提案)とは、企業が従業員に対して提供する価値を指す言葉です。

新たに求人サイトなどの入社祝い金が規制されることで、金銭的なアピールの幅が狭くなるでしょう。

そのため、自社が求職者に対しての訴求できるポイントやメリットを改めてEVPとして明確にし、訴求することが求められます。

関連記事:EVPとは?導入のメリットや手順、企業事例までわかりやすく解説

2.自社で入社祝い金制度を導入する

自社で入社祝い金制度を導入するのも、一つの方法と言えます。

先述のとおり規制が強化されるのはあくまで人材紹介エージェントや求人サイトなどのサービス事業者であり、自社での入社祝い金制度は禁止されていません。

そのため自社単独で入社祝い金制度を導入し、上手く求職者に対して訴求することで、引き続き応募者の増加といった効果を得ることができるでしょう。

3.活用する求人サイトなどの見直し

活用する求人サイトなどの見直しも多くの企業にとって課題となります。

求人サイトによる入社祝い金が禁止されることで、各求人サイトからの応募数が減少することが見込まれます。

特に入社祝い金に頼っている質の低い求人サイトは、その傾向が顕著になるでしょう。

そのため企業は活用している求人サイトの効果を検証しながら、予算配分や活用するかどうかを検討する必要があります。

4.採用力の強化

金銭的なアピールが難しくなる状態では、そもそもの採用力の強化も大きなポイントになるでしょう。

一つ目に紹介したEVPを明確にすることは勿論、自社の価値観や風土などを採用コンセプトとしてまとめ、求職者に訴求する採用ブランディングに取り組むことも有効です。

また採用コンサルティングなども上手く活用しながら、自社の採用課題を把握し、より精度の高い採用活動の実現に向けて改善していくことも求められるでしょう。

こうした採用力強化の取り組みを継続的に行うことで、入社祝い金に頼ることなくしっかりと応募者を集められるようになります。

まとめ

入社祝い金は求職者を集めるにあたって、強力なPRポイントになるため、これまで求人サイトによる支給をはじめ、多くの企業によって実施されてきました。

しかし2025年4月からは、職業紹介事業者に加えて募集情報等提供事業者からの入社祝い金支給も新たに禁止されるため、採用戦略を見直す必要に迫られています。

自社で入社祝い金を導入することも一つの方法ですが、それに加え採用力の強化などに地道に取り組むことで、より確実な採用活動の実現に繋げられるでしょう。

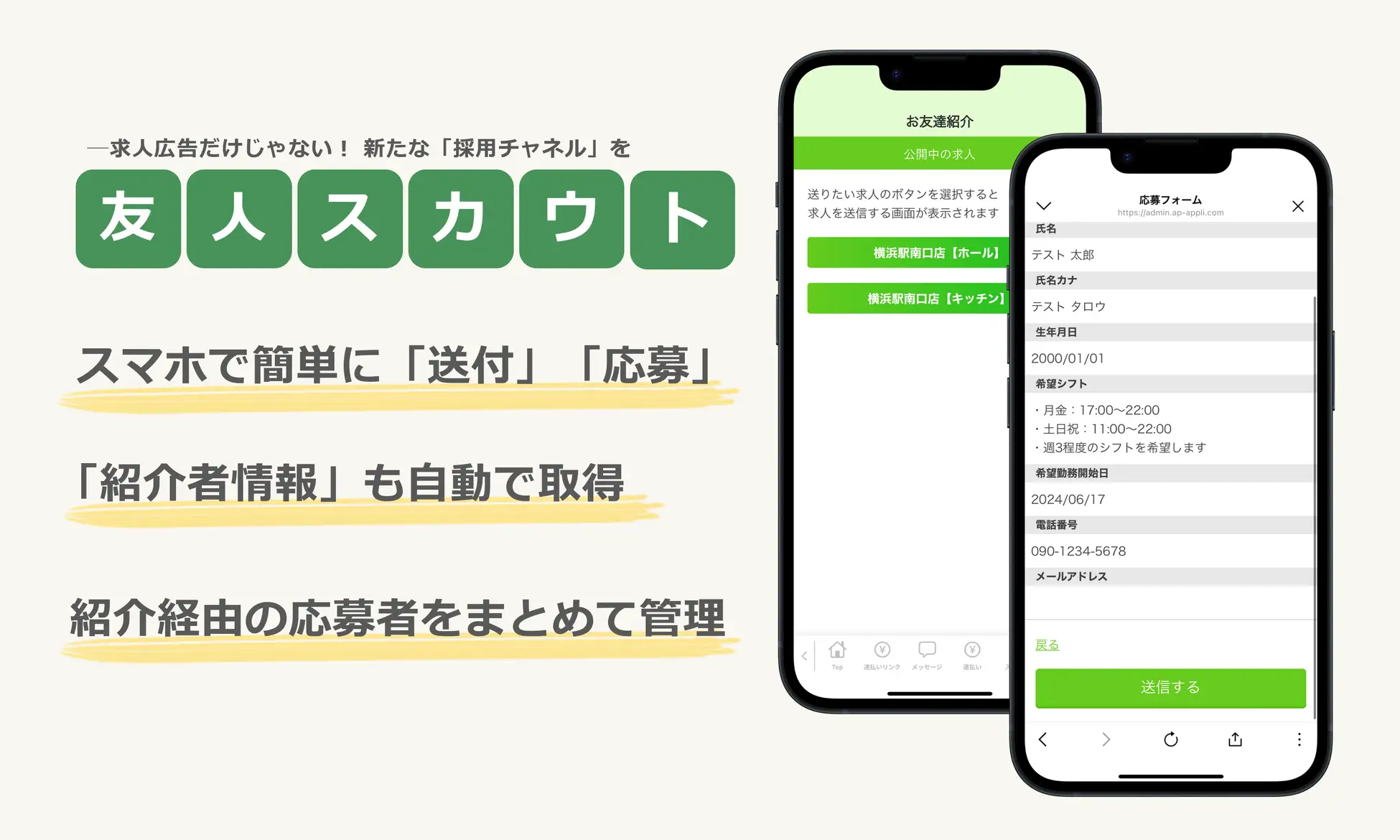

<友人紹介の応募数UP!求人広告に頼らない新たな採用チャネル>