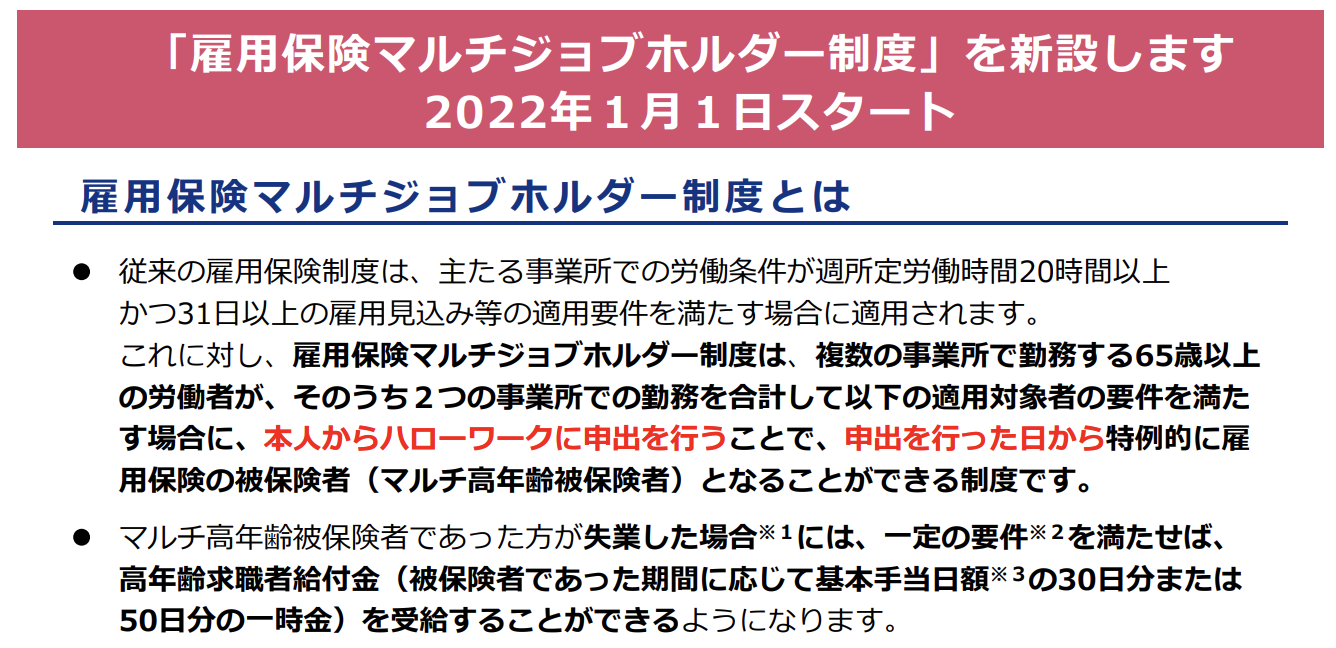

2022年1月より改正雇用保険法が施行され、働く意欲と能力のあるシニア世代の更なる活躍推進にむけて、65歳以上の兼業・副業労働者を対象としたマルチジョブホルダー制度がスタートします。

保険料の負担は発生しますが、65歳以上のパート・アルバイトスタッフを雇用している企業であれば、シルバー人材定着の追い風となるかもしれません。

今回はこの制度の適用対象となる条件や、企業側ではどのような準備と手続きが必要となるのか、を中心に解説していきます。

マルチジョブホルダー制度とは

マルチジョブホルダー制度は65歳以上の兼業・副業者が雇用保険に加入するための制度ですが、まずは改めて通常の雇用保険の加入条件を確認してみましょう。

①1週間の所定労働時間が20時間以上

②31日以上の雇用見込みがある

通常の雇用保険の加入条件は、上記①②の両方を満たす必要があります。31日以上の雇用見込みがあったとしても、1つの事業所(=1か所の職場)で①を満たしていない場合は雇用保険の加入対象にはなりません。たとえ合計の所定労働時間が20時間を超えていたとしても、複数の職場に分散している場合には、雇用保険に加入できません。

また2020年の総務省の調査によると、男性の非正規雇用労働者の割合は65歳から急増し、その人数は全年齢層の中でトップとなっています。

これらを踏まえ、65歳以上の兼業労働者でも雇用保険に加入できるように作られたのが、今回のマルチジョブホルダー制度です。

対象となる条件は?

マルチジョブホルダー制度を利用してマルチ高年齢被保険者となるための条件は下記の3つです。

①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

引用元:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html

②2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間 未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること

③2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

②については、(2つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間 未満)となっているのも、注意したいポイントです。職場Aで16時間+職場Bで4時間、となる場合では職場Bが5時間未満となるため認められません。3つ以上の事業所で働いている場合は、その中から2つを選んで所定労働時間を合計したもので判定します。

加入手続は労働者本人がおこなう

通常の雇用保険では会社が申請・手続きをするのが普通ですが、副業先や兼業先での雇用状態を労働者本人以外が把握するのは難しいことから、マルチジョブホルダー制度では労働者自身が居住地を管轄するハローワークで手続きをおこないます。

- 電子申請には非対応

- 加入申請日=資格取得日となる(通常の雇用保険と異なり、過去に遡れない)

- 任意で脱退はできない

会社がすべきことは?

申請や手続きは基本的に労働者本人がおこないますが、労働者からの依頼にあわせて会社側で必要となる手続きもあります。

マルチ雇用届への記入・必要書類の交付

労働者がマルチジョブホルダー制度を利用した保険加入を希望し、雇用の事実や所定労働時間の証明を依頼された場合は、すみやかに雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届(マルチ雇入届)へ必要事項を記入し、出勤簿や雇用契約書などの確認資料とともに交付します。

確認通知書の保管

労働者によるハローワークでの手続きが完了すると、ハローワークから雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書(事業主通知用)が届きます。保管が必要なので、慣れるまでは見落とさないように注意しましょう。

保険料の納付

2つの事業主それぞれが、通常の雇用保険と同じように源泉徴収・年度更新をおこない保険料を納付します。

離職や資格喪失時の手続きは?

離職や所定労働時間の変更等により、労働者がマルチ高年齢被保険者の資格を喪失し、雇用保険を脱退する場合も、加入時と同様に労働者本人が手続きをおこないます。労働者から必要書類への記載や確認資料の交付依頼がありますので、すみやかに対応しましょう。

まとめ

いかかでしたか?

マルチジョブホルダー制度に関連する手続きは基本的に労働者本人がおこなうものですが、いざ申し出を受けて慌てる必要がないように、質問に答えてあげられる程度の知識は備えておきましょう。