2025年度の地域別最低賃金が発表され、全国加重平均で過去最高となる66円の引き上げが決定しました。最低賃金の改定は毎年行われており、企業の経営戦略に大きな影響を与えています。企業によっては、最低賃金の引き上げに伴い、コスト管理や従業員の配置といった見直しが必要になるでしょう。

本記事では、2025年度の地域別最低賃金や近年の推移などを紹介します。最低賃金の引き上げが企業にもたらす影響やコストの増加に対する具体策もまとめているので、ぜひ参考にしていただけますと幸いです。

【2025年10月】全国の最低賃金一覧

厚生労働省の「令和7年度地域別最低賃金答申状況」に基づき、2025年10月以降、全国各都道府県で最低賃金が改定されます。最低賃金額や引き上げ幅、改定日は地域ごとに異なりますが、全国的に過去最高の引き上げが決まりました。

下表は、地域別の最低賃金額をまとめたものです。

| 地域 | 都道府県 | 最低賃金額 | 引き上げ額(円) | 改定日 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 改訂前(円) | 改定後(円) | ||||

| 北海道 | 北海道 | 1,010 | 1,075 | +65 | 2025/10/4 |

| 東北 | 青森県 | 953 | 1,029 | +76 | 2025/11/21 |

| 岩手県 | 952 | 1,031 | +79 | 2025/12/1 | |

| 宮城県 | 973 | 1,038 | +65 | 2025/10/4 | |

| 秋田県 | 951 | 1,031 | +80 | 2026/3/31 | |

| 山形県 | 955 | 1,032 | +77 | 2025/12/23 | |

| 福島県 | 955 | 1,033 | +78 | 2026/1/1 | |

| 関東 | 茨城県 | 1,005 | 1,074 | +69 | 2025/10/12 |

| 栃木県 | 1,004 | 1,068 | +64 | 2025/10/1 | |

| 群馬県 | 985 | 1,063 | +78 | 2026/3/1 | |

| 埼玉県 | 1,078 | 1,141 | +63 | 2025/11/1 | |

| 千葉県 | 1,076 | 1,140 | +64 | 2025/10/3 | |

| 東京都 | 1,163 | 1,226 | +63 | 2025/10/3 | |

| 神奈川県 | 1,162 | 1,225 | +63 | 2025/10/4 | |

| 北陸・甲信越 | 新潟県 | 985 | 1,050 | +65 | 2025/10/2 |

| 富山県 | 998 | 1,062 | +64 | 2025/10/12 | |

| 石川県 | 984 | 1,054 | +70 | 2025/10/8 | |

| 福井県 | 984 | 1,053 | +69 | 2025/10/8 | |

| 山梨県 | 988 | 1,052 | +64 | 2025/12/1 | |

| 長野県 | 998 | 1,061 | +63 | 2025/10/3 | |

| 東海 | 岐阜県 | 1,001 | 1,065 | +64 | 2025/10/18 |

| 静岡県 | 1,034 | 1,097 | +63 | 2025/11/1 | |

| 愛知県 | 1,077 | 1,140 | +63 | 2025/10/18 | |

| 三重県 | 1,023 | 1,087 | +64 | 2025/11/21 | |

| 関西 | 滋賀県 | 1,017 | 1,080 | +63 | 2025/10/5 |

| 京都府 | 1,058 | 1,122 | +64 | 2025/11/21 | |

| 大阪府 | 1,114 | 1,177 | +63 | 2025/10/16 | |

| 兵庫県 | 1,052 | 1,116 | +64 | 2025/10/4 | |

| 奈良県 | 986 | 1,051 | +65 | 2025/11/16 | |

| 和歌山県 | 980 | 1,045 | +65 | 2025/11/1 | |

| 中国 | 鳥取県 | 957 | 1,030 | +73 | 2025/10/4 |

| 島根県 | 962 | 1,033 | +71 | 2025/11/17 | |

| 岡山県 | 982 | 1,047 | +65 | 2025/12/1 | |

| 広島県 | 1,020 | 1,085 | +65 | 2025/11/1 | |

| 山口県 | 979 | 1,043 | +64 | 2025/10/16 | |

| 四国 | 徳島県 | 980 | 1,046 | +66 | 2026/1/1 |

| 香川県 | 970 | 1,036 | +66 | 2025/10/18 | |

| 愛媛県 | 956 | 1,033 | +77 | 2025/12/1 | |

| 高知県 | 952 | 1,023 | +71 | 2025/12/1 | |

| 九州 | 福岡県 | 992 | 1,057 | +65 | 2025/11/16 |

| 佐賀県 | 956 | 1,030 | +74 | 2025/11/21 | |

| 長崎県 | 953 | 1,031 | +78 | 2025/12/1 | |

| 熊本県 | 952 | 1,034 | +82 | 2026/1/1 | |

| 大分県 | 954 | 1,035 | +81 | 2026/1/1 | |

| 宮崎県 | 952 | 1,023 | +71 | 2025/11/16 | |

| 鹿児島県 | 953 | 1,026 | +73 | 2025/11/1 | |

| 沖縄 | 沖縄県 | 952 | 1,023 | +71 | 2025/12/1 |

| 全国加重平均 | 1,055 | 1,121 | +66 | – | |

地域別の差はありますが、引き上げ幅はどの地域も過去最高水準であり、労働者の生活改善や消費拡大を狙った政策的な意図が反映されています。

日本における最低賃金の推移

日本の最低賃金は、中央最低賃金審議会から提示される引き上げ額の目安をもとに都道府県労働局長が毎年改定しています。2025年度は過去最高の63〜64円の引き上げが目安とされていました。

賃金水準の向上は、労働者の生活を守るだけでなく、消費活動や経済全体にも影響を与える重要な指標の一つです。ここでは、日本における最低賃金の推移を詳しく見ていきましょう。

参照:令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について|厚生労働省

全国加重平均額の推移

全国加重平均額は、各都道府県の「最低賃金額」に「労働者数」を掛けたものを全都道府県で合計し、「全国の総労働者数」で割って算出されます。過去5年間の全国加重平均額の推移は下表のとおりです。

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 全国加重 平均額 | 930円 | 961円 | 1,004円 | 1,055円 | 1,121円 |

| 前年度からの 引き上げ幅 | +28円 | +31円 | +43円 | +51円 | +66円 |

| 引き上げ率 | 3.10% | 3.33% | 4.48% | 5.07% | 6.25% |

最低賃金の全国加重平均額は、2021年度以降、5年連続で過去最高額を更新しています。前年の2024年度の引き上げ額は51円(引き上げ率5.0%)でしたが、今年はそれをさらに上回る66円(引き上げ率6.2%)の引き上げ額となりました。

参照:全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました|厚生労働省

最低賃金の推移を予測するために理解すべきポイント

最低賃金の推移を予測するためには、過去のデータを遡るだけではなく、社会や経済の動向を理解する必要があります。企業は賃金水準を把握し、適切なかたちで経営戦略に反映させることで、将来的なコスト負担の増加にも対応できます。

以下で、最低賃金の引き上げの背景について解説するので、ぜひ参考にしていただけますと幸いです。

物価の上昇

物価の上昇は、最低賃金の引き上げに大きく影響する要素の一つです。物価が上がると生活に必要な費用が増加するため、労働者の生活水準を維持するために賃金を引き上げる必要が生じます。

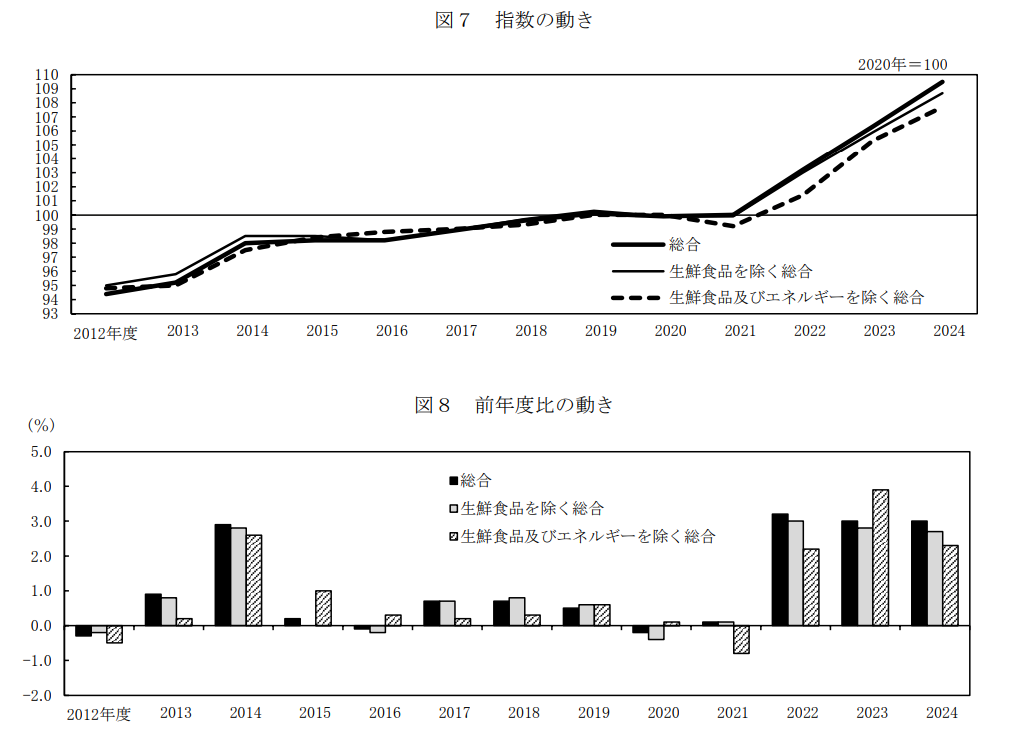

総務省の「消費者物価指数」によると、2024年度の総合指数の平均は2020年を100として109.5(前年度比+3.0%)でした。総合指数とは、全国の消費者が購入するすべての財・サービスの値動きを反映した物価の動向を示す包括的な指標です。物価指数の把握は、国民の生活水準やインフレーションの全体像を掴むうえで重要なものです。

引用:2020年基準 消費者物価指数 全国 2025年(令和7年)3月分及び2024年度(令和6年度)平均(4p)|総務省

なお、天候に左右されやすい生鮮食品や、対外的な要因で価格が変動しやすいエネルギーを除いても、2024年の平均物価指数は前年比+2〜3%の間で推移しています。2022年以降は物価の上昇傾向が続いており、今後も賃金水準に大きく影響していくでしょう。

「全国平均1500円」の目標

政府が掲げる「2020年代に全国平均1500円」という目標も、最低賃金の引き上げを加速させる要因の一つです。

この目標の背景には、持続的かつ安定した経済成長の実現を目指して、物価上昇を上回る賃上げを広く普及・定着させる狙いがあります。政府が具体的な方針を示すことで、最低賃金引き上げの流れはますます強まっていくと考えられるでしょう。

労働力の不足

最低賃金の引き上げの背景には、労働力の不足もあります。

日本では少子高齢化の影響で労働力人口が減少しており、今後は外国人労働者への依存が避けられない状況です。しかし、日本の最低賃金は諸先進国と比べて水準が低く、他国との人材獲得競争において不利な立場にあります。

日本の2025年度の全国加重平均額は1,121円ですが、アメリカやイギリス、ドイツ、オーストラリアなどの主要国ではいずれも最低賃金が2,000円を超えています。日本は韓国とほぼ同水準に留まっており、海外から日本に労働力を呼び込むためには、最低賃金の引き上げが不可欠だといえるでしょう。

参照:第5-18表 最低賃金額の推移 データブック国際労働比較2025|独立行政法人労働政策研究・研修機構

最低賃金の上昇による人件費への影響

最低賃金の引き上げは、企業にとって人件費の負担増加につながります。

ただし、人件費を抑えようとして安易にパート社員やアルバイトなどの非正規雇用を縮小することはおすすめできません。雇用の縮小は従業員一人ひとりの負担増加を招く恐れもあるため、慎重に判断すべきだといえるでしょう。まずは賃上げが人件費にどのくらい影響するかをシミュレーションし、具体的な対策を検討する必要があります。

なお、従業員に最低賃金以上の賃金を支払っていない場合は、差額に遅延利息を上乗せして支払う義務が発生するため注意が必要です。

シミュレーション|時給を10円上げる場合の計算式

ここでは、時給を10円上げる場合の人件費の増加をシミュレーションしてみましょう。

フルタイムのパート社員とアルバイトスタッフを例に、時給を10円上げる場合に一人あたりの年間人件費がどのくらい増加するかを計算しました。

<1日8時間・週5日フルタイムで働くパート社員の場合(40歳未満・東京都)>

| 賃上げ前 | 時給1,120円 | 1ヶ月あたりの人件費:時給1,120円×163.3時間(月平均所定労働時間)+28,466円(社会保険料および雇用保険料の会社負担分)=211,362円年間人件費:211,362円×12ヶ月=2,534,344円 |

|---|---|---|

| 賃上げ後 | 時給1,130円 | 1ヶ月あたりの人件費:時給1,130円×163.3時間(月平均所定労働時間)+28,481円(社会保険料および雇用保険料の会社負担分)=213,010円年間人件費:213,010円×12ヶ月=2,556,120円 |

1日8時間・週5日フルタイムで働くパート社員の時給を10円上げる場合、年間人件費の増加額は21,776円です。

ただし、雇用形態やスタッフの年齢、地域によって実際の人件費は異なります。自社のケースを想定して、シミュレーションしてみてください。

<1日4時間・週3日働くアルバイトスタッフの場合>

| 賃上げ前 | 時給1,120円 | 1ヶ月あたりの人件費:時給1,120円×48時間(1ヶ月あたりの労働時間)=53,760円年間人件費:53,760円×12ヶ月=645,120円 |

|---|---|---|

| 賃上げ後 | 時給1,130円 | 1ヶ月あたりの人件費:時給1,130円×48時間(1ヶ月あたりの労働時間)=54,240円年間人件費:54,240円×12ヶ月=650,880円 |

1日4時間・週3日働くアルバイトスタッフの時給を10円上げる場合、年間人件費の増加額は5,760円です。

上記の計算式を参考に計算していくと、賃上げによる人件費の増加をシミュレーションできます。

最低賃金の上昇によるコスト増への対策

最低賃金の引き上げに伴う人件費の増加には、補助金や税制優遇を活用しつつ、生産性向上や価格戦略の見直しといった対策を組み合わせると効果的です。

以下で、人件費の増加に対する具体策を紹介するので、ぜひ参考にしていただけますと幸いです。

補助金・助成金を活用する

最低賃金の引き上げによる企業の負担を減らすためには、補助金や助成金を積極的に活用しましょう。政府は、賃上げを行う企業を対象に「業務改善補助金」や「キャリアアップ助成金」など、さまざまな支援制度を用意しています。

補助金や助成金を積極的に活用することで、人件費の増加コストを補填しつつ、業務効率化や売上拡大のための投資につなげられます。ただし、補助金や助成金はそれぞれ申請時期や要件が定められているため、最新情報を確認しながら計画的に活用してください。

賃上げ促進税制を利用する

賃上げに取り組む中小企業は、「賃上げ促進税制」を利用できます。賃上げ促進税制とは、中小企業者等が前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税から控除できる制度です。

2024年の税制改正では企業規模と給与等支給額の増加率、適用控除率が見直され、より実態に即した仕組みになりました。賃上げ促進税制を利用して税負担を減らせると、資金繰りに余裕が生まれ、賃上げを実現しやすくなります。

なお、賃上げ促進税制は改正を重ねて運用されているため、税理士や専門家に相談しながら利用することをおすすめします。

生産性の向上を図る

最低賃金の引き上げに対応するためには、コスト削減を試みるだけではなく、生産性を高めて利益を確保する姿勢も重要です。具体的には、以下のような取り組みを検討するとよいでしょう。

- 業務フローを見直す

- デジタルツールを導入して作業時間を削減する

- 従業員のスキルアップを支援して付加価値の向上を図る など

生産性の向上を図るためには、人材を単なる労働力ではなく貴重な資源と捉えるのがポイントです。業務改善や人材教育に投資することで、長期的な視点から賃上げによる影響を軽減し、企業の競争力を維持できるようになります。

価格戦略を見直す

価格戦略の見直しも、最低賃金の引き上げによる増加コストを吸収する方法の一つです。

コスト負担をすべて内部で吸収しようとすると、利益が圧迫されて経営が不安定になる恐れがあります。そのため、必要に応じて商品やサービスの価格に増加分のコストを反映させ、持続的な経営基盤を確保することも検討すべきだといえます。

ただし、商品やサービスの値上げは顧客離れのリスクを伴うため、品質向上やサービスの拡充、付加価値の創出などとセットで行う工夫が必要です。

まとめ

最低賃金の引き上げは、労働者の生活向上や消費拡大につながる一方、企業にとっては人件費増加という課題を伴います。

最低賃金の引き上げによる負担を軽減するには、補助金や助成金、賃上げ促進税制などの活用が有効です。また、同時に生産性を向上させたり価格戦略を見直したりしていくと、増加コストを吸収しながら企業の競争力を維持できるでしょう。

本記事では、最低賃金の動向や推移について解説しました。今後も日本の最低賃金は上昇傾向で推移していくことが見込まれるため、経済動向を正しく理解し、戦略的に対応していきましょう。

<マイナビグループが運営する給与前払い福利厚生制度>