近年、日本における非正規労働人口は増加傾向にあります。非正規雇用労働者が増加している背景には、労働者側と企業側の双方に理由が存在しています。企業にとって、非正規雇用の活用は人材確保やコスト削減といったメリットがある一方で、人材育成の難しさや定着率の低さなどの課題も少なくありません。

本記事では、非正規労働人口の推移と背景を解説します。非正規雇用における課題と具体策もまとめているので、ぜひ自社の採用計画の参考にしてください。

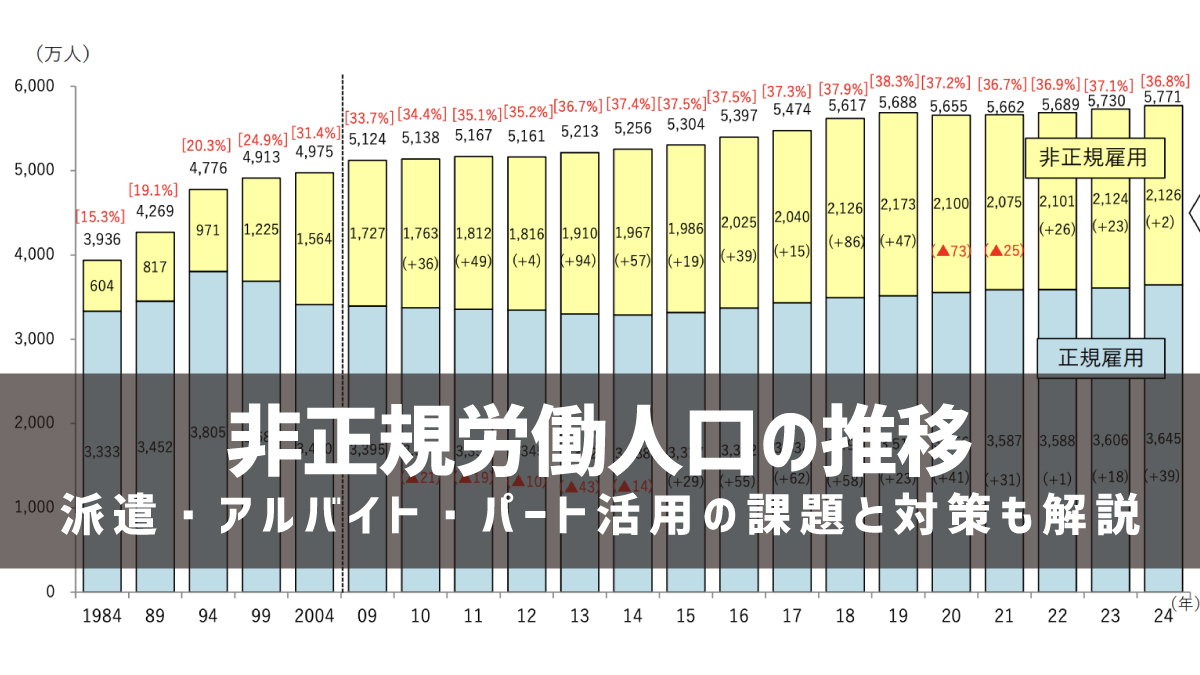

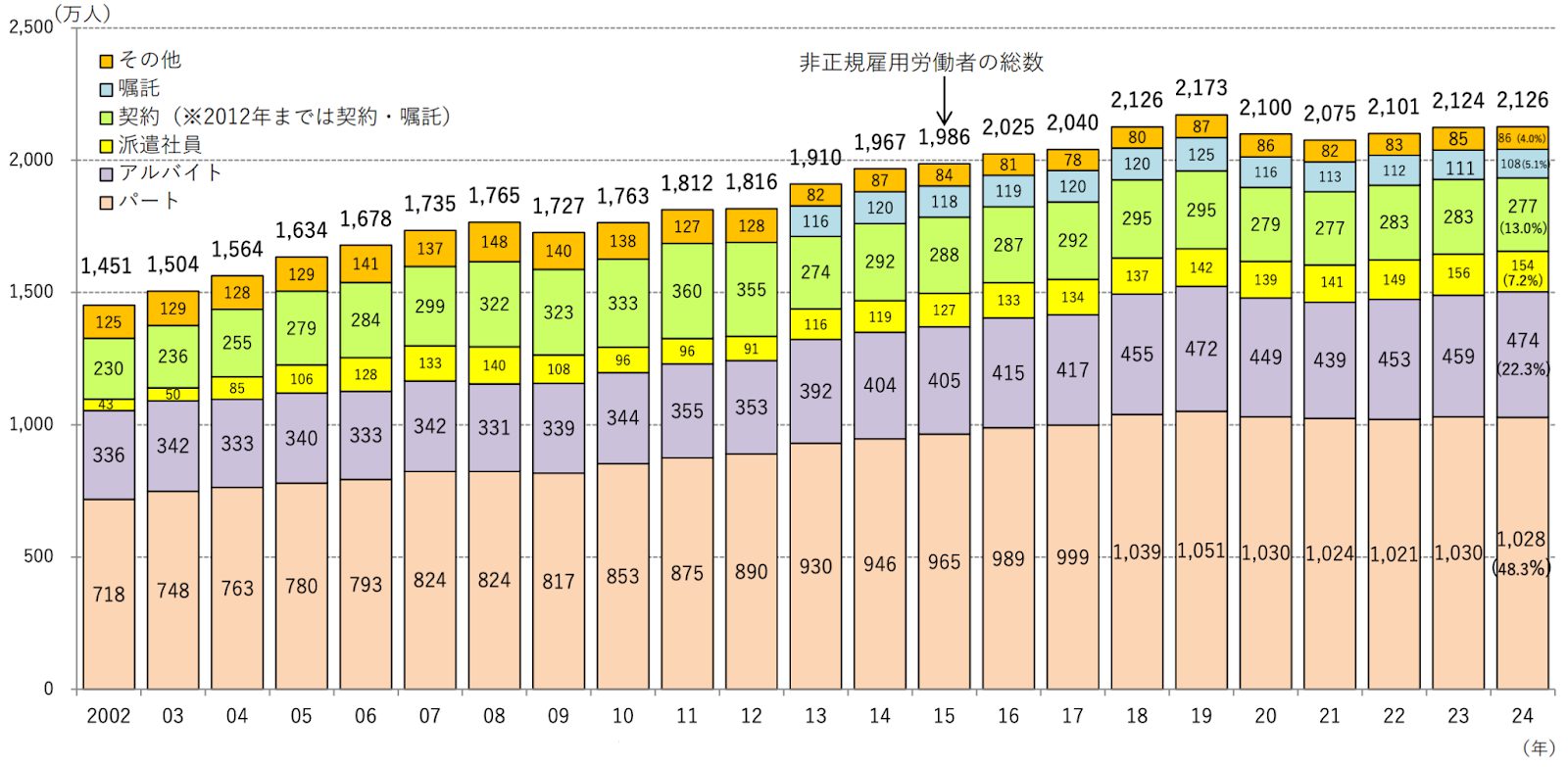

非正規労働人口の推移

非正規雇用労働者とは、派遣社員や契約社員、アルバイト、パートタイマーなど、雇用期間が定められている労働者を意味します。非正規雇用という言葉は、正規雇用の対比として使われ、それぞれの雇用期間や労働時間、給与などには違いがあります。

ここでは、厚生労働省の調査データを参考に、年代別・雇用形態別の非正規労働人口の推移を見ていきましょう。

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の割合

厚生労働省の調査データによると、日本における非正規雇用労働者は増加傾向にあります。2024年には非正規雇用労働者数が前年から約2万人増え、2,126万人でした。

2010年以降、非正規雇用労働者の数は増えており、2020年と2021年に減少したものの、2022年から再び増加しています。なお、非正規雇用労働者の割合については、過去10年以上にわたって35〜40%の間を推移している状況です。

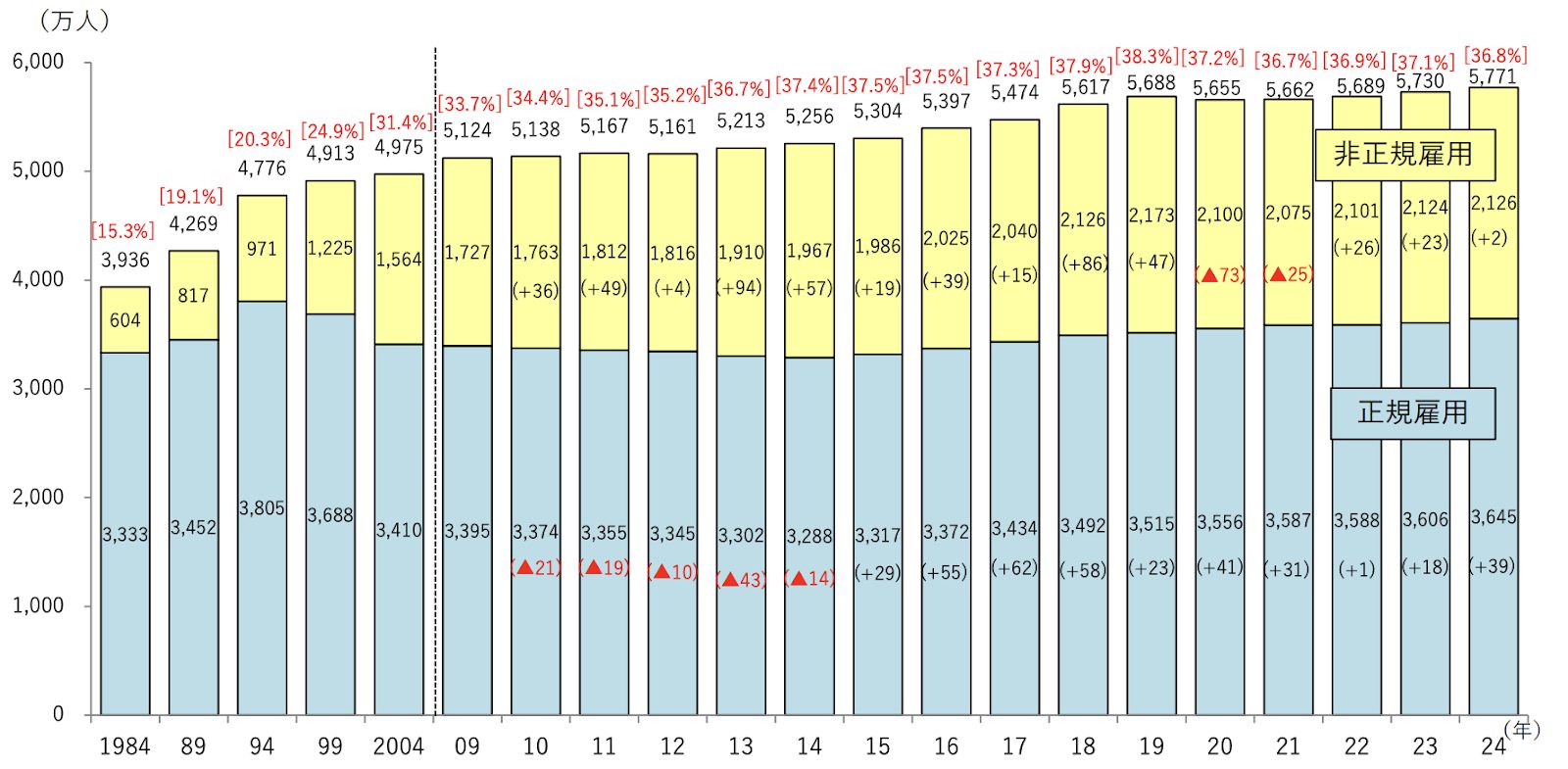

年代別|非正規労働人口の推移

厚生労働省の調査データによると、近年は非正規雇用労働者に占める65歳以上の割合が高まっています。2024年には、55〜64歳が全体の21.3%と最も多く、次いで65歳以上が20.4%の割合でした。65歳以上の割合が高まっている一方で、20代・30代・40代が占める割合は前年度と比べて減少しています。

60歳以上で仕事をしている理由としては、「収入が欲しいから」「仕事そのものがおもしろいから」「体に良いから」といった声が中心です。なお、年齢が高くなるにつれ、就業の理由は多様化する傾向にあります。

雇用形態別|非正規労働人口の推移

厚生労働省の調査データによると、近年は非正規雇用労働者に占めるパート・アルバイトの割合が増加しています。なかでも、パートは全体に占める割合が高く、2024年には非正規小利用労働者の48.3%(1,028万人)がパートとして働いている状況です。

非正規雇用のなかでも、自分の都合に合わせて短時間勤務しやすいパートやアルバイトを選択する層が一定数いると考えられます。

非正規労働人口はなぜ増えた?主な増加理由

日本において非正規労働人口が増加している背景には、労働者側と企業側の双方に理由があります。

以下で、労働者が非正規雇用を選択する理由と、企業が非正規雇用労働者を活用する理由を解説するので、ぜひ参考にしてください。

労働者側|非正規雇用を選択する理由

労働者が非正規雇用を選択する主な理由は、以下の通りです。

- 自分の都合の良い時間に働きたいから

- 家計の補助・学費等を得たいから

- 家事・育児・介護などと両立しやすいから

総務省の調査結果によると、2024年には731万人が非正規雇用を選択した理由として「自分の都合の良い時間に働きたいから」と回答しました。この数字は、前年に比べて19万人増加しています。一方で、「正規雇用の仕事がないから」と回答した非正規雇用労働者の数は減少傾向にあります。

厚生労働省の調査データによると、不本意非正規雇用の割合は過去10年にわたって減少しており、2024年には8.7%と過去最少でした。多くの労働者にとって、非正規雇用はやむを得ない選択肢ではなく、理想とする働き方を実現するための手段になっていると考えられます。

参照:労働力調査(詳細集計)2024 年(令和6年)平均結果の要約|総務省

企業側|非正規雇用労働者を活用する理由

企業が非正規雇用労働者を活用する主な理由は、以下の通りです。

- 正社員を確保できないため

- 1日・週のなかの仕事の繁閑に対応するため

- 賃金節約のため

厚生労働省の調査データによると、2019年には非正規雇用労働者を活用する理由として「正社員を確保できないため」を挙げた企業が最も多く、全体の38.1%を占めました。2014年の調査では「賃金節約のため」と回答している企業が最も多かったものの、その割合は2019年に減少しています。

近年は、少子高齢化による人手不足の深刻化や働き方の多様化などによって、非正規雇用を選択する人が増えている状況です。そのため、企業は正社員を確保する難しさをより実感していると考えられます。

参照:令和元年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況(3.正社員以外の労働者の活用)|厚生労働省

非正規雇用における課題

企業にとって、非正規雇用労働者の活用は人材確保の手段として有効です。しかし、人材育成の難しさや人材流出のリスクなど、非正規雇用ならではの課題もあります。

以下で、非正規雇用における課題について詳しく解説します。

人材育成が難しい

非正規雇用における課題の一つが、人材育成の難しさです。非正規雇用労働者は正規雇用労働者に比べて契約期間が短い傾向にあるため、企業は研修や教育に投資しづらくなります。

また、非正規雇用労働者は、即戦力として採用される場合が多く、入社時に必要なスキルを持っていることが前提とされるケースも少なくありません。そのため、十分な研修や教育が行われず、スキルアップの機会が限られてしまう傾向にあります。

人材流出のリスクがある

非正規雇用には、人材流出のリスクもあります。実際に、非正規雇用労働者は正規雇用労働者と比べて定着率が低い傾向にあります。契約期間の満了後に再契約しない場合、企業は新たな人材を確保しなければならず、結果として採用コストがかさむケースも珍しくありません。

特に、非正規雇用労働者に対する待遇が不十分な場合や、キャリアパスが不明確な場合には、より良い条件を求めて人材が流出してしまう可能性が高まります。

任せる仕事が限られる

任せる仕事が限られることも、非正規雇用における課題の一つです。非正規雇用労働者の契約期間が短い場合、重要な仕事や責任を負うような職務を任せることに不安を感じる企業も少なくありません。

任せる仕事が限られてしまうと、非正規雇用労働者のモチベーション低下につながり、成長の機会を奪いかねないため注意が必要です。しかし、業界や職種によって業務の継続性が求められるケースでは、非正規雇用労働者に任せる仕事を増やすことは難しい側面もあるでしょう。

シフト管理や給与計算に手間がかかる

非正規雇用労働者を活用する際の課題として、シフト管理や給与計算に手間がかかる点が挙げられます。特に、パートやアルバイトといった非正規雇用労働者の多くはシフト勤務をしているため、勤務時間や休日の調整作業が煩雑になりがちです。

また、給与計算に関しても、非正規雇用労働者は時給制や日給制など、正規雇用とは異なる計算方法が適用されるケースがほとんどです。そのため、非正規雇用労働者の活用における労務負担を減らすためには、業務の効率化を図る必要があります。

非正規雇用の課題に対する取り組み

非正規雇用における課題は、適切な対策を講じることで解決が可能です。また、待遇の改善や教育制度の充実といった取り組みは、非正規雇用労働者の働きやすさを向上させるだけではなく、企業の生産性を高める効果も期待できます。

以下で、非正規雇用の課題に対する取り組みを紹介するので、ぜひ参考にしてください。

待遇・労働環境を改善する

非正規雇用労働者の待遇や労働環境を改善することは、従業員のモチベーションを高めるだけでなく、企業の人材確保や定着率の向上にも寄与します。

具体的には、厚生労働省が推進している「同一労働同一賃金」を実践し、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の待遇差を縮小する取り組みが必要です。「同一労働同一賃金」とは、企業内で行う同じ業務に対して、雇用形態を問わず同一の賃金を支払うといった考え方です。

待遇や労働環境が改善され、非正規雇用労働者の働きやすさにつながると、人材流出のリスクを軽減できます。

教育制度を見直す

非正規雇用労働者の定着率を向上させるためには、教育制度の見直しが不可欠です。非正規雇用労働者を対象にした研修プログラムを用意したり、スキルアップの支援制度を導入したりすると、従業員の仕事に対する満足度向上が期待できます。

また、採用段階から非正規雇用労働者に対するキャリアパスを明確に提示することで、従業員は将来に備えた働き方を選択しやすくなります。長期的な人材確保につなげるためにも、必要に応じて教育制度を見直し、人材育成に力を入れましょう。

ITツールを活用する

非正規雇用労働者の労務管理にかかる負担を軽減するためには、ITツールの活用がおすすめです。シフト管理や給与計算を自動化できるシステムや、専用のコミュニケーションツールを導入することで、業務の効率化や従業員の働きやすさを実現できます。

労務管理を自動化できるシステムを使って、システム上でシフトを調整したり、給与を自動計算できるようになると、ミスを防ぎながら業務負担の軽減が可能です。また、専用のコミュニケーションツールを活用することで、リアルタイムでシフトや業務連絡を共有できるようになります。

非正規雇用労働者をより効果的に活用するためにも、必要に応じてITツールの導入を検討しましょう。

まとめ

日本における非正規労働人口は長年にわたって増加傾向にあります。しかし、近年は増加の背景に変化も見られます。少子高齢化に加えて、多様な働き方が広がったことで、より多くの労働者が自らの意思で非正規雇用を選択している状況です。

企業にとって、非正規雇用は柔軟な人材活用を可能にする一方で、人材育成の難しさや労務管理の煩雑化といった課題もあります。そのため、非正規雇用労働者を活用するためには、教育制度の見直しやITツールの活用といった取り組みが必要です。

本記事では、非正規労働人口の推移や増加の理由について解説しました。非正規雇用労働者にとって働きやすい環境を整え、自社の競争力を高めましょう。

<【デジタル給与払い対応!!】給与前払い福利厚生制度でスタッフの採用力アップ!>