カスタマーハラスメント(以下カスハラ)は、顧客や利用者が従業員に対して、理不尽な言動や過剰なクレームを繰り返し、業務に支障を及ぼす迷惑行為です。

東京都でカスハラ防止条例が制定されたことにより、企業は基本方針の制定や相談窓口の設置などの対応が求められています。

本記事では、企業が知っておくべきカスハラ対策について解説します。カスハラ発生時と発生後の対応手順も紹介しているので、参考にしていただけますと幸いです。

東京都のカスハラ防止条例とは?主な内容や罰則の有無

東京都では、2025年4月1日から「カスタマー・ハラスメント防止条例(以下カスハラ防止条例)」が施行されました。

カスハラ防止条例は、顧客や利用客の悪質な言動から従業員を守り、働く環境の保全を図る目的があります。カスハラ防止条例の特徴は罰則を設けておらず、顧客や事業者に対してカスハラ防止の「努力義務」を求めている点です。法律的な拘束力はなく、社会全体での理解と協力による防止を目指しています。

カスハラ条例では、「事業者」「就業者」といった用語が、誰を対象としているのか定義しています。条例内で使われる主な用語と例は、以下のとおりです。

| 用語 | 具体例 |

|---|---|

| 事業者 | 東京都で事業を行う法人、国の機関、団体など |

| 就業者 | 東京都で働く全従業員、フリーランス、ボランティアなど |

| 顧客等 | 商品やサービスの利用者、購入者、取引先など |

本条例に罰則はないものの、暴力や脅迫、名誉毀損などは刑事罰の対象になる可能性があります。今後は、カスハラ行為に対する社会の目もさらに厳しくなると考えられるため、早めに対策を立てて社内で共有しておくと安心です。

カスハラとみなされる言動と定義

カスハラとは、従業員に対して業務の範囲を超える要求をしたり、サービスや商品に理不尽なクレームをしたりして就業環境を害する行為を指します。

以下の言動は、カスハラに該当する一例です。

- 同じ内容のクレームを何度も繰り返し、業務を妨げる

- 1時間以上現場に居座り、従業員を拘束する

- 店内で大声で怒鳴り、暴言を吐いたり罵声を浴びせたりする

- 土下座や金銭補償を強要する

- 従業員の氏名や謝罪の様子などをインターネット上やSNSに投稿する など

なお、正当なクレームや問い合わせについては、過度に気にする必要はありません。カスハラとみなされるかどうかは、言動の内容や態度、継続性などを総合的に見て判断されます。

東京都のカスハラ防止条例により企業側に求められる対応

カスハラ防止条例の制定により、企業側は基本方針の周知や従業員が相談しやすい環境づくりといった対応が求められています。

以下で詳しく解説するので、社内で対応方法を検討する際に参考になさってください。

カスハラ防止に関する基本方針・姿勢を明確にする

企業は、組織として就業者をカスハラから守るための基本姿勢や対応方針を定め、社内に周知・啓発する必要があります。カスハラ対策への姿勢や方針を明確にすると、就業者は事業者に守られていると安心するためです。

基本方針には、次のような要素を組み込むとよいでしょう。

- カスハラ行為の具体例

- カスハラを許容しない明確な姿勢

- カスハラに対し組織として毅然と対応する姿勢

- カスハラから従業員を守る社内方針

- 被害が発生した際の相談窓口や対応フロー など

また、基本方針を外部に周知させると、事業者の姿勢が顧客や利用者にも明確になり、不要なトラブルの抑止にもつながります。

企業がカスハラの基本方針を定めることで、社内に「問題が起きたら報告すればよい」といった雰囲気が生まれます。そのため、従業員が安心して働ける環境づくりにつながるでしょう。

カスハラを容認しない姿勢を社内に周知する

外部からの被害だけでなく、自社の従業員がカスハラの加害者にならないための対策も重要です。他社の就業者や取引先などに対して、カスハラを行ってはならない旨の方針を社内で周知させる必要があります。

また、就業規則や社内規定などにも、自社の従業員がカスハラ行為をした場合には厳正に対処するといった方針を定めておくとよいでしょう。どのような行為がカスハラに該当するのか、判断基準を明確化しておくと、従業員自身の意識も高まります。

カスハラの加害者になってはいけないといった認識を社内に浸透させられると、企業のハラスメントリスクを減らすことにつながります。

従業員が相談しやすい環境を整備する

従業員が、カスハラ被害を受けた際に相談しやすい環境を整備するのも、企業側に求められている対応の一つです。相談に対応するための窓口を社内に設置し、相談内容や状況に応じて適切な対処ができるようあらかじめ担当者を決めておく必要があります。もしくは、相談窓口を外部に委託するのも一つの方法です。

相談窓口を設置する際は、必要に応じてマニュアル作成や担当者の研修も実施しましょう。また、相談者のプライバシー保護を徹底し、相談しても不利益を受けない旨を明確にしておく必要があります。

窓口は形式的なものでなく、従業員が利用しやすいように、メールや電話など対面以外の方法でも相談できるようにしましょう。

現場の初期対応に関するルールづくりをする

現場でカスハラが発生した際に備えて、初期対応に関するマニュアルや手順を整備しておく必要があります。万が一、カスハラ被害が起きた場合でも、対応手順が決まっていれば従業員も安心して業務に取り組めるでしょう。

業種や業態、顧客との関係性などによって初期対応の方針は異なるため、自社の状況に応じたマニュアルづくりが重要です。

マニュアルには、「カスハラを行っている顧客に対しては複数名で対応する」または「現場責任者が対応する」といった内容を定めておくとよいでしょう。また、責任者が不在の場合も想定し、現場の従業員のみで冷静に対応できる体制を整えておくことが理想です。

参照:カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)|東京都産業労働局

【カスハラ発生時】東京都の条例に基づく対応手順

カスハラが発生した場合、現場では該当行為を冷静に分析し、対応を続けるべきかどうか検討する必要があります。

ここでは、カスハラ発生時に押さえておきたい基本的な対応手順を紹介します。

1.カスハラに該当するかどうか判断する

まずは、目の前の行為がカスハラに該当するかどうか、冷静に判断することが重要です。正当な問い合わせやクレームであれば、カスハラには該当しません。そのため、顧客の言動が適切な範囲かどうかを見極める必要があります。

判断材料の一例として、次の点を参考にしていただけますと幸いです。

- 顧客の口調や態度に、威圧的または侮辱的な要素があるか

- 要求が業務と無関係、または度を超えていないか

- 要求が長時間続いたり、何度も繰り返されたりしていないか

- 業務に支障をきたしていないか

こうした点を踏まえ、「就業環境が害されたか」の視点で総合的に判断します。対応時には、感情的にならず冷静かつ丁寧に応じるようにしましょう。録音・録画・対応記録などを残しておくと、あとから状況を正確に振り返るときに役立ちます。

2.顧客対応の継続可否を判断する

問題行為が続く場合には、顧客対応を継続するかどうかの判断をしましょう。対応を打ち切る際の判断基準や手順をあらかじめ整備しておくことが重要です。

顧客に寄り添った姿勢で対応しても、過剰な迷惑行為が収まらない場合は、いったん責任者へ引き継ぎます。責任者が対応を代わっても、態度に改善がみられず業務に支障が出ると判断された場合は、対応の打ち切りや退去要請を検討しましょう。

対応中止や退去要請は、以下の内容と一緒に伝えてください。

- 個人の判断ではなく、会社としての決定

- 必要な説明および対応の終了

- これ以上のやりとりには対応しない方針

企業として誠実な姿勢を示しつつ、不当な要求には毅然とした態度で臨むことが大切です。

3.必要に応じて警察と連携をする

退去要請に応じない場合や暴言・暴力などの迷惑行為が続く場合は、警察との連携も視野に入れて対応しましょう。被害状況によっては、カスハラに加えて、刑法やそのほかの法律に抵触する可能性も考えられるためです。

事態が深刻化した際は、ためらわずに警察へ連絡しましょう。

【カスハラ発生後】東京都の条例に基づく対応手順

カスハラが発生した際には、従業員のアフターケアや再発防止に取り組むなど、企業として適切な対応が求められます。

ここでは、カスハラ発生後に企業として対応すべき3つの手順を紹介するので、参考としてご活用いただけますと幸いです。

1.対応した従業員へのアフターケアを行う

まずは、対応した従業員のアフターケアが欠かせません。被害を受けた従業員の心身の状態を最優先に考慮し、必要な支援を行いましょう。

心身ともに疲弊した従業員が安心して相談できるように、社内窓口を設置したり、上司や同僚がサポートできる体制を整えたりすることも大切です。状況に応じて、外部のカウンセラーや専門家との連携も検討しましょう。

カスハラ被害を個人の責任にせず、企業全体で向き合う姿勢を示すと従業員の安心にもつながります。

2.再発防止に向けた社内の取り組みを進める

カスハラ発生後は、同じような被害を繰り返さないための取り組みが求められます。現場責任者は、発生した事案を、本社やオーナーなどに報告し、組織全体で情報を共有・検証できる体制を整えましょう。

従業員に対しては、会社が全面的にサポートする姿勢を明確に伝えることも大切です。従業員が組織に守られていると感じられると、現場での不安が減り、安心して業務に向き合えます。

3.悪質な顧客には出入禁止の措置も検討する

悪質な行為をした顧客に対しては、出入禁止の措置を含めた対応方針を検討しましょう。カスハラ発生後、同一人物が再び来店し、迷惑行為を繰り返すケースも少なくありません。再訪した場合は、退去を求める対応が可能です。また、ビルや商業施設の判断で建物全体への出入禁止の措置がとられる可能性もあります。

ただし、出入禁止は相手の権利に関わる対応なので、個人の自由を過度に侵害しないよう慎重な対応が求められます。

参照:カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル(概要版)|東京都

参照:カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル|東京都

カスハラ対策の強化は従業員の離職防止につながる

企業のカスハラ対策への取り組みは、従業員の離職防止につながります。企業としてカスハラ対策への取り組みを明示することは、従業員を大切にしている姿勢を示す有効な手段です。「組織に守られている」といった安心感は、働きやすさや職場への定着にもつながります。

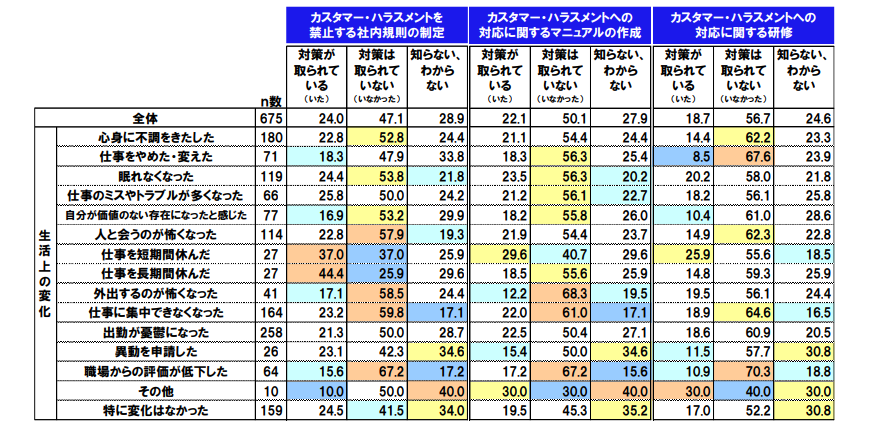

日本労働組合連合会の「カスタマー・ハラスメントに関する調査2022」によると、カスハラを受けて仕事を辞めた人のうち、社内規程が整っていなかった職場にいた人は約48%です。一方で、社内規定が整っている職場にいた人は約18%という結果でした。カスハラ対策の有無による離職率の差は約30%あり、対策している企業のほうが離職率の水準が低いことが分かります。

さらに、カスハラ対策の研修を受けていた人の離職率は8.5%にとどまっています。離職率の数字からも、マニュアル作成や研修といった具体的な対応が取られている企業と、対策が不十分な企業の差は明らかです。

社内規定やマニュアルの整備、研修の実施といったカスハラへの備えが、従業員の安心感や離職防止につながるでしょう。

まとめ

東京都にカスハラ防止条例が制定され、企業には基本方針の策定や相談窓口の設置、初期対応に関するルールづくりが求められています。

実際に職場でカスハラが発生した際は、該当行為を判断基準に沿って分析したうえで、冷静かつ適切に対応する必要があります。また、発生後には対応した従業員へのアフターケアや再発防止に向けた取り組みも欠かせません。

本記事では、東京都のカスハラ防止条例の概要や企業に求められている対応について解説しました。従業員の安心感を高め、離職防止にもつなげるためにも積極的にカスハラ対策を講じましょう。