2025年の4月と10月に段階的に施行される改正育児・介護休業法に、社内周知に関する義務が設けられていることはご存じでしょうか。

本記事では改正法の内容から、社内周知義務にフォーカスして、周知すべき事項や周知方法などをまとめて解説します。

周知義務含めて育児・介護休業法に違反した場合の罰則などについても紹介しているため、ご一読ください。

育児・介護休業法についてのおさらい

まずは育児・介護休業法に関する基本的な内容についておさらいしましょう。

育児・介護休業法の概要

育児・介護休業法とは、育児や介護に取り組む従業員を支援し、業務と両立してもらうために定められた法律であり、1992年に施行されました。

育児・介護休業法が施行される前は、子育てや介護を行う従業員をサポートする制度がなかったため、育児や介護を理由とした退職が多い状態でした。

しかし少子高齢化社会の到来による人材不足は、施行前から既に問題視されており、子育て世代などの従業員の退職を防ぐために制定されたと言えるでしょう。

育児・介護休業法における主な制度

育児・介護休業法では以下のような制度によって、従業員の育児・介護と仕事の両立を支援しています。

- 育児休業

- 介護休業

- 子の看護休暇

- 介護休暇

- 育児や介護のための労働時間制限

- 深夜業の制限

- 所定労働時間の短縮に関する措置

- 育児・介護休業制度に関する周知や雇用環境の整備などの措置

各制度に関する詳細については、以下の資料をご確認ください。

2025年に改正される背景

育児・介護休業法はこれまでも改正を重ねてきており、その都度子育てや介護に取り組む従業員の働きやすい環境を目指し、内容を拡充しています。

直近で言うと2022年と2023年の2年連続で改正が行われ、有期雇用労働者の育児休業の取得要件緩和や育児休業の分割取得制度、育児休業取得状況の公表義務などが盛り込まれました。

そして新たに2025年4月と10月にも改正が予定されています。

今回の改正は男女の育児・介護と仕事の両立支援を目的として、柔軟な働き方の実現や育児・介護を理由とした離職防止を図るための環境整備を目指しています。

具体的な改正内容については以下の記事も併せてご確認ください。

関連記事:【2025年4月・10月施行】育児・介護休業法の改正内容をわかりやすく解説

2025年の改正では社内周知も義務化される

2025年の改正では各制度の改善だけでなく、社内に向けた周知について新たに義務項目が盛り込まれます。

具体的には以下の2つの事項について周知することが義務化されます。

- 介護離職防止のための個別の周知・意向確認

- 柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知・意向確認

また上記2点の周知義務化に加え、「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」についても義務項目として設けられることになっています。

次章では各周知義務の詳細について解説します。

【2025年4月】介護離職防止のための個別の周知・意向確認

まずは介護離職防止のための個別の周知・意向確認義務についてご紹介します。

介護に直面した旨を申し出た従業員に対する周知・確認

企業は介護に直面した旨を申し出た従業員に対して、介護休業制度などについて周知することが義務化されます。

具体的には以下のような事項について、周知しなければなりません。

- 介護休業制度や介護両立支援制度の内容

- 介護休業・介護両立支援制度などの申出先

- 介護休業給付金に関する事項

またこれらの制度について周知した後は、制度利用に関する個別の意向を確認しましょう。

周知や意向確認を行う際は、以下のいずれかの方法で実施してください。

- 面談(オンライン面談可)

- 書面交付

- FAX(労働者が希望した場合のみ)

- 電子メール(労働者が希望した場合のみ)

なお個別周知や意向確認において、取得や利用を控えさせるような対応をすることは禁止されています。

介護に直面する前の段階での情報提供

介護に直面した従業員だけでなく、その前段階の従業員に対する情報提供も義務化されます。

情報を提供すべき時期としては、以下の2つのパターンが指定されています。

- 労働者が40歳に達する日の属する年度

- 労働者が40歳に達する日の翌日から1年間

提供すべき情報と提供方法については、先に挙げた個別周知や意向確認と同様です。

情報提供にあたっては、各制度の内容だけにフォーカスするのではなく、制度の趣旨や目的も踏まえて提供することが求められます。

【2025年10月】柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知・意向確認

次に柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知・意向確認について紹介します。

3歳未満の子を育てる従業員に対して、企業は柔軟な働き方を実現するための措置として選択した制度について、個別の周知と意向確認を行わなければなりません。

柔軟な働き方を実現するための措置としては、以下から2つ以上選択する必要があります。

- 始業時刻などの変更

- テレワークなど(10日以上/月)

- 保育施設の設置運営など

- 養育両立支援休暇の付与(10日以上/年)

- 短時間勤務制度

これらの制度を踏まえ、従業員の子が3歳の誕生日を迎える1か月前までの1年間に、以下の事項について周知することが求められます。

- 事業主が選択した対象措置の内容

- 対象措置の申出先

- 所定外労働(残業免除)、時間外労働、深夜業の制限に関する制度

周知については以下のいずれかによって行います。

- 面談(オンライン面談可)

- 書面交付

- FAX(労働者が希望した場合のみ)

- 電子メール(労働者が希望した場合のみ)

【2025年10月】仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

社内周知に関する義務と関連して、従業員に対して意向聴取や配慮が求められる事項をご紹介します。

妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取

企業は従業員が本人、あるいは配偶者の妊娠や出産を申し出た時、あるいは子供が3歳になるまでの時期(3歳の誕生日を迎える1か月前までの1年間)に、仕事と育児の両立について意向聴取をすることが求められます。

意向聴取すべき内容としては以下のとおりです。

- 勤務時間帯

- 勤務地

- 両立支援制度などの利用期間

- 仕事と育児の両立に資する就業の条件

また意向聴取については、育児休業の復帰時や従業員から申し出があった際も実施することが望ましいとされています。

意向聴取の方法としては、面談や書面交付など他の周知義務と同様です。

聴取した従業員の意向についての配慮

企業は仕事と育児の両立について意向聴取した従業員に対して、自社の状況を踏まえながら配慮をすることが求められます。

例えば以下のような配慮をしなければなりません。

- 勤務時間帯や勤務地の調整

- 業務量の調整

- 両立支援制度などの利用期間の見直し

- 労働条件の見直し

- 看護などの休暇付与日数の配慮

上記はあくまで一例であり、個別で意見聴取して得られた情報を基に、それぞれの従業員に対して適切な配慮をしましょう。

育児・介護休業法の義務に違反したらどうなる?

最後に、育児・介護休業法の義務に違反した場合に行政が行う対応について確認します。

報告の徴収や助言・指導などが行われる

育児・介護休業法の第56条と第58条では、厚生労働大臣や労働局長は企業に対して報告を求めたり、助言や指導、勧告をしたりすることができるとしています。

こちらの報告の徴収や助言、指導については、罰則が設けられているわけではありません。

しかし報告などが求められた企業は速やかに必要な措置を講じる必要があります。

違反の事実が公表される

厚生労働大臣は育児・介護休業法に違反した企業が、勧告をしたにも関わらず従わなかった場合、同法第56条の2に基づきその旨を公表します。

企業名やどういった違反があったかを公表されれば、社内外からのイメージが悪化し、事業運営や採用活動などに大きな悪影響を及ぼすでしょう。

そのため勧告が行われた場合、すぐに必要な措置を取らなければなりません。

過料に処される

育児・介護休業法に違反した場合、育児・介護休業法第66条の規定に基づいて過料に処されるケースがあります。

先述のとおり育児・介護休業法に関して必要がある場合は、厚生労働大臣などから報告を求められますが、これに応じなかったり、虚偽の報告をしたりした場合、20万円以下の過料に処されます。

そのため厚生労働大臣や労働局長から報告を求められた場合は、正しい内容を速やか報告するようにしましょう。

まとめ

これから人口減少がさらに加速する日本において、子育て世代や介護世代に差しかかる従業員も、企業にとって貴重な人材となります。

そのためこれらの従業員が子育てや介護を理由に退職してしまわないように、法律に基づいた配慮をしなければなりません。

また従業員が育児・介護休業法について正しく理解できているとは限らないため、法令に基づく各制度などについて適切に周知し、利用の意向を確認する必要があるでしょう。

ぜひこの記事を参考に、改正育児・介護休業法に関する周知に取り組んでください。

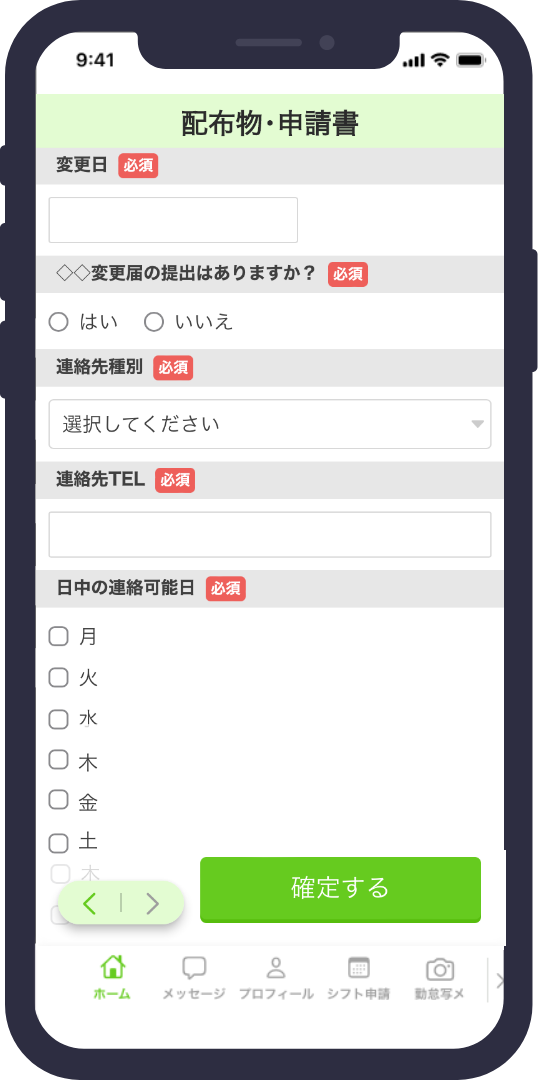

web書類回収サービス

まだまだ残る「紙運用」に解決策を!!

お知らせ・マニュアル・届出書など 今お使いの書類と運用をそのまま電子化し、スマホアプリ『apseedsポータル』やwebブラウザでの 配布・回収・管理を可能にするサービスです