2025年1月1日より、労働安全衛生関係の一部手続きが電子申請の義務化対象になりました。労働安全衛生規則の改正によって、企業は定期健康診断結果報告を含む手続きを原則電子申請することが求められています。

しかし、なかには「具体的にどのような対応が必要になるのかわからない」「電子申請の方法を知りたい」と疑問を持っている担当者も多いのではないでしょうか。

本記事では、定期健康診断結果報告の電子申請原則義務化について解説します。電子申請の流れやデータ管理のポイントもまとめているので、ぜひ参考にしてください。

2025年1月1日より健康診断結果の電子申請が原則義務化

2025年1月1日より、労働安全衛生関係の手続きとして、定期健康診断結果報告の電子申請が原則義務化されました。電子申請の原則義務化は、行政手続きのデジタル化を推進する「デジタル・ガバメント実行計画」に基づくものです。

電子申請の主なメリットは、以下の通りです。

- 労働基準監督署への訪問が不要になる

- 過去の申請履歴を管理しやすくなる

- データ入力の効率化を図れる

実際に、定期健康診断結果報告書を電子申請する場合、企業の事務負担が減り、行政手続きの迅速化が期待できます。また、企業は書類を提出するためだけに、労働基準監督署へ行く手間が省けます。

参照:労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます|厚生労働省

電子申請が原則義務化されるそのほかの手続き

2025年1月1日から電子申請が原則義務化される労働安全衛生関係の手続きは、定期健康診断結果報告だけではありません。ほかにも、以下のような手続きの電子申請が原則義務化されました。

- 労働者死傷病報告

- 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医の選任報告

- 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告

- 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告

- 有機溶剤等健康診断結果報告

- じん肺健康管理実施状況報告

なお、義務化される手続き以外にも、現在はさまざまな届出等を電子申請できます。

健康診断結果の報告義務

そもそも健康診断結果の報告義務とはどのようなものか、ここでは、企業に義務付けられている対応について解説します。

定期健康診断結果報告書とは

定期健康診断結果報告書とは、企業が労働者の健康状態を労働基準監督署に報告し、適切な健康管理が行われているかどうかを確認してもらうための書類です。労働安全衛生法第66条に基づき、企業は定められた期間内に健康診断結果を報告する義務があります。

常時50人以上の労働者を使用する事業者が、労働安全衛生規則第44条・第45条・第48条に基づく健康診断を実施したときは、遅延なく定期健康診断結果報告書を提出する必要があります。

定期健康診断結果報告書の主な記入項目

定期健康診断結果報告書の主な記入項目は、以下の通りです。

- 対象年

- 健康診断実施日

- 事業の種類

- 健康診断実施機関の名称

- 健康診断実施機関の所在地

- 在籍労働者数

- 受診労働者数

- 健康診断項目

- 所見のあった者の人数

- 医師の指示を受けた人数

- 産業医の情報

- 所轄労働基準監督署

- 代表者職氏名・押印

定期健康診断結果報告書は、人事・総務の担当者が作成することが一般的です。従来は、最新版の書式を厚生労働省のWebサイトからダウンロードしたり、オンライン上で書類を作成して印刷したりする方法が主流でした。2025年以降はe-Gov電子申請システムを利用して電子申請を行います。

参照:定期健康診断結果報告書を正しく提出しましょう!|厚生労働省神奈川労働局

健康診断結果を電子申請する流れ

定期健康診断結果報告書を電子申請する流れは、以下の通りです。

- e-Gov電子申請システムに登録する

- 申請書を作成・申請する

厚生労働省は電子申請サービスの利用に関するマニュアルを整備しています。以下で、マニュアルを参考に申請の流れを見ていきましょう。

1.e-Gov電子申請システムに登録する

定期健康診断結果報告書を電子申請するためには、まずe-Gov電子システムへの登録が必要です。システムへの登録に利用できるアカウントの種類は、以下の3つです。

- e-Govアカウント(e-Gov電子申請システムの専用アカウント)

- GビズID(法人・個人事業主向け政府共通認証システムの利用ID)

- Microsoftアカウント

アカウントの取得後は、ブラウザの設定を確認します。

- ポップアップブロックの設定解除

- e-Gov電子申請システムの公式サイトを信頼済みサイトに登録

あわせて、公式サイトから最新版のe-Gov電子申請アプリケーションをダウンロード・インストールして、利用準備が完了です。

2.申請書を作成・申請する

e-Gov電子申請システムにログインしたら、以下のステップで申請書を作成します。

- 該当する手続きの選択

- 情報の入力

- 書類の添付

- 入力内容の確認

- 申請

操作画面の流れに沿って、必要な情報を入力したら、提出先として所轄の労働局を指定します。入力内容の最終確認後、「申請する」をクリックすると電子申請が完了です。なお、電子申請後は、申請結果ページで到達番号を確認しておきましょう。

電子申請には健康診断結果のデータ化がおすすめ

健康診断結果の電子申請原則義務化に対応するためには、情報のデータ化がおすすめです。健康診断結果をデータ化すると、報告書の必要項目を入力するための集計が容易になり、情報を整理しやすくなるメリットがあります。

2020年に労働安全衛生法令が改正され、定期健康診断報告書への医師等の押印が不要になりました。そのため、現在は健康診断結果のデータ化・ペーパーレス化がしやすい環境が整っています。ほかにも、健康診断結果のデータ化には、紛失リスクの低減や健康経営の促進といったメリットもあります。

健康診断結果の電子申請原則義務化に伴い、同時に情報のデータ化を図ると、より効率的な対応が可能になるでしょう。

参照:健康診断個人票や定期健康診断結果報告書等について、医師等の押印等が不要となります。|厚生労働省

健康診断結果をデータ管理する際のポイント

健康診断結果をデータ管理する場合は、データ化の方法やセキュリティ対策などを押さえておく必要があります。

以下で、健康診断結果をデータ管理する際のポイントを解説するので、ぜひ参考にしてください。

データ化の方法

健康診断結果のデータ化にあたって、まずは健康診断実施機関にCSV形式等のデータ提供が可能か確認しましょう。健康診断結果をデータ提供してもらえない場合は、自社でデータ化する方法と外部に委託する方法があります。

自社で対応する場合は、外部委託と比べてコストを抑えられる一方で、健康診断結果の処理には一定の知識を必要とするため、人事・総務の担当者による対応が難しいケースも考えられます。

外部に健康診断結果のデータ化を委託する場合は、人事・総務の担当者の業務負担が減り、社内リソースの最適化が可能です。外部委託は高いパフォーマンスが期待できる一方で、コストがかかります。自社のニーズに応じたデータ化の方法を検討しましょう。

個人情報の保護・セキュリティ対策

従業員の個人情報を含む健康診断結果は、プライバシーの保護に配慮して取り扱うことが大切です。

自社で健康診断結果をデータ化する場合は、個人情報の取り扱いに関するリスクを軽減できます。一方で、外部のサービス業者にデータ化を委託する場合は、第三者への情報提供に関して、事前に従業員の同意を得る必要があります。

外部のサービス業者を選定する際は、健康情報管理規程への理解度やプライバシーマークの取得状況などを確認しましょう。また、業界内におけるサービス提供実績を確認することも、セキュリティ対策への取り組みを判断する基準になります。

データのバックアップ

健康診断結果をデータ管理する際は、人的ミスやシステム障害などによるデータ消失を防ぐために、バックアップをとっておくことが大切です。具体的には、データを複製して社内サーバーに保存したり、クラウドストレージを利用したりするなどのバックアップ方法があります。

健康診断結果や電子申請のデータを適切にバックアップしておくことで、誤ってデータを削除してしまった場合にも復元が可能です。なお、データのバックアップは、データ消失のリスクを軽減するだけではなく、企業としての信頼性向上にも役立ちます。

まとめ

2025年1月1日から、定期健康診断結果報告書の電子申請が原則義務化されました。電子申請への対応は、企業にとって手続きの効率化を図れるメリットがあります。また、電子申請の対応とあわせて、健康診断結果のデータ化を整備できると、さらなる業務の最適化につながります。

本記事では、健康診断結果の電子申請について、制度改正による原則義務化と手続きの流れを解説しました。電子申請において求められる対応を理解し、より効率的な労務管理・健康管理に努めましょう。

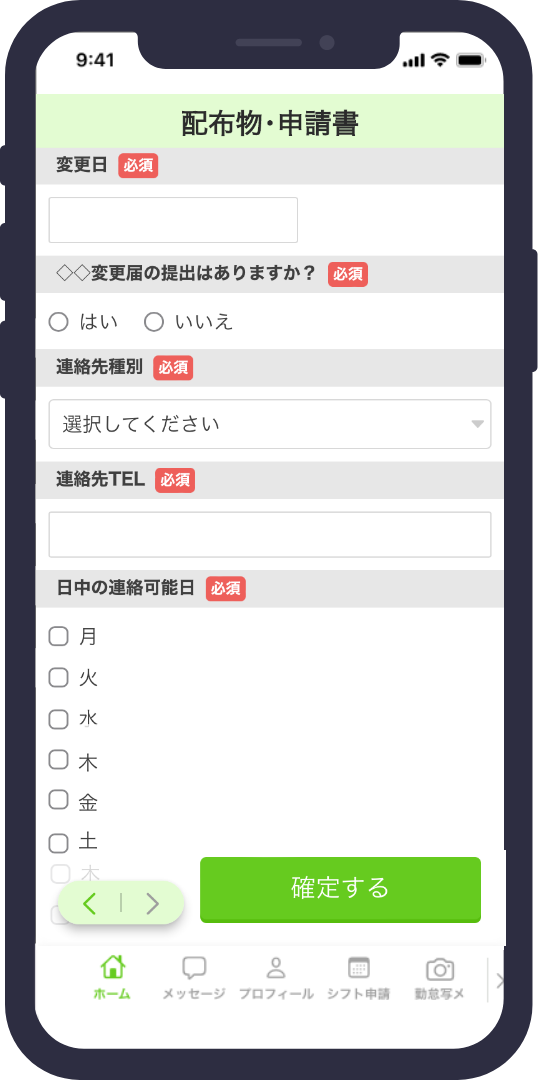

web書類回収サービス

まだまだ残る「紙運用」に解決策を!!

お知らせ・マニュアル・届出書など 今お使いの書類と運用をそのまま電子化し、スマホアプリ『apseedsポータル』やwebブラウザでの 配布・回収・管理を可能にするサービスです