派遣会社では、スタッフの個人情報を扱う機会が多くあります。派遣会社の担当者のなかには、「安全かつ適切に情報共有できる方法を知りたい」と考えている方もいるでしょう。

特に、社会的身分や病歴など、「要配慮個人情報」に該当する情報の取り扱いには細心の注意が必要です。個人情報保護法の改正により、現在は匿名加工や仮名加工といった制度が導入され、安全に情報を活用できる環境が整っています。

本記事では、要配慮個人情報の匿名加工について解説します。派遣会社が押さえるべき情報提供のポイントもまとめているので、ぜひ参考にしていただけますと幸いです。

個人情報の枠組みと定義

個人情報保護法では、取り扱う情報の種類に応じて以下の5つに分類されます。

- 個人情報

- 要配慮個人情報

- 匿名加工情報

- 仮名加工情報

- 個人関連情報

派遣会社が法令を遵守しながら業務を遂行するためには、それぞれ枠組みや定義など、違いを正しく理解しておくことがポイントです。

個人情報

個人情報とは、以下を含む特定の個人を識別できる情報を意味します。

- 氏名

- 住所

- 生年月日

- 電話番号 など

個人情報には、顔写真や指紋、運転免許証番号、マイナンバー、パスポート番号などの公的に割り振られる番号といった個人識別符号のほか、別の情報と照合することで個人が特定できる情報も含まれます。なお、本人の同意を得ずに個人情報を収集・利用・提供することは原則として禁止されており、適切な管理が不可欠です。

要配慮個人情報

要配慮個人情報とは、個人情報のなかでも、特に配慮を要する記述が含まれる情報のことです。例えば、以下のような情報が、要配慮個人情報に該当します。

- 人種

- 信条

- 社会的身分

- 病歴

- 犯罪の経歴 など

要配慮個人情報を取得する際は、個人情報と同様に具体的な利用目的を特定したうえで、本人からあらかじめ同意を得ることが必要です。なお、取得した要配慮個人情報は、適切に管理・監督するよう求められています。

匿名加工情報

匿名加工情報とは個人を識別できないように加工され、復元できない状態にした情報のことです。2015年の個人情報保護法改正により導入された制度で、統計やマーケティングなどの目的で個人情報を活用するための枠組みとして定義されました。

個人情報や要配慮個人情報とは異なり、加工方法や提供先の公表といった一定のルールを守ることで、本人の同意を得ずに第三者への情報提供が可能です。

仮名加工情報

仮名加工情報は、2020年の個人情報保護法の改正により新設された枠組みで、個人情報と匿名加工情報の中間的な位置づけにあります。仮名加工情報として取り扱うためには、ほかの情報と照合しない限り個人を識別できないよう、氏名などを符号に置き換えるといった加工が必要です。

仮名加工情報の場合、個人情報を加工する際のルールは匿名加工情報ほど厳しくありません。ただし、仮名加工情報は主に社内でのデータ分析や業務改善を目的とした利用が想定されており、第三者への提供には制限があります。

参照:改正法に関連する政令・規則等の整備に向けた論点について(仮名加工情報)|個人情報保護委員会

個人関連情報

個人関連情報とは、特定の個人を識別できる情報(=個人情報)ではないものの、ほかの情報と照合することで個人を識別できる可能性がある情報のことです。

個人関連情報は、2022年の個人情報保護法の改正によって新たに定義されました。以下のような情報に対し、安易に個人が特定できないよう、一定の規制が必要と判断されたためです。

- Cookie等の端末識別子などを通じて収集された、ある個人のWebサイトの閲覧履歴

- メールアドレスに結びついた、ある個人の年齢・性別・家族構成等

- ある個人の商品購買履歴・サービス利用履歴

- ある個人の位置情報

- ある個人の興味・関心を示す情報

ただし、上記の情報が個人情報に該当する場合は、個人関連情報には分類されません。例えば、ある個人の位置情報は一般的にそれ自体だけでは個人情報に該当しないものの、連続的に情報が蓄積されることで個人の識別が可能になるケースがあります。この場合、個人関連情報ではなく、個人情報として扱われます。

なお、第三者が個人関連情報を個人データとして取得することが想定されるときには、原則として本人の同意が必要です。

要配慮個人情報を含む個人情報は匿名加工が可能

要配慮個人情報を含む個人情報は、一定の基準を満たすことで、匿名加工情報や仮名加工情報として利用が可能です。匿名加工によって、個人情報の活用範囲が広がると同時に、プライバシーの保護も保証できます。

匿名加工情報と仮名加工情報の取り扱いにおける義務や加工方法について解説するので、ぜひ参考にしていただけますと幸いです。

匿名加工情報・仮名加工情報の取り扱いにおける義務

匿名化および仮名化された個人情報は、一定の安全性を確保しつつ、データとしての有用性を高められるメリットがあります。ただし、個人情報の取り扱い義務に違反し、個人情報保護委員会の措置命令にも違反した場合にはペナルティが課せられるため注意が必要です。

個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報の取り扱いにおける義務は、下表の通りです。

| 個人情報 ※1 | 仮名加工情報 ※2 | 匿名加工情報 ※3 | |

|---|---|---|---|

| 適正な加工 (必要な加工のレベル) | – | ほかの情報と照合しない限り特定の個人を識別できない対照表と照合すれば本人が分かる程度まで加工 | 特定の個人を識別できない復元できない本人が一切分からない程度まで加工 |

| 利用目的の制限等 (利用目的の特定、制限、通知・公表等) | ◯ | ◯(利用目的の変更可能) | ×(規制なし) |

| 利用する必要がなくなったときの消去 | ◯(努力義務) | ◯(努力義務) | ×(規制なし) |

| 安全管理措置 | ◯ | ◯ | ◯(努力義務) |

| 漏えい等報告等 | ◯(法改正で義務化) | ×(対象外) | ×(対象外) |

| 第三者提供時の同意取得 | ◯ | -(原則第三者提供禁止) | ×(同意不要) |

| 開示・利用停止等の請求対応 | ◯ | ×(対象外) | ×(対象外) |

| 識別行為の禁止 | – | ◯ | ◯ |

※2:仮名加工情報データベース等、匿名加工情報データベース等を構成するものに限る

匿名加工情報と仮名加工情報では、必要な加工のレベルが異なります。個人情報を適正に仮名化することで、内部分析に限定して本人の同意なしで情報の利活用が可能です。また、個人情報を本人が一切分からない程度まで匿名化することで、同意を取得する必要なく、第三者に提供できます。

参照:個人情報保護法令和2年改正及び令和3年改正案について|個人情報保護委員会

要配慮個人情報の匿名加工方法

要配慮個人情報は、具体的に以下のような手法で匿名加工が可能です。

- 氏名等の削除または置き換え

- 特定項目の削除

- 年齢を年代に置き換えるなどの一般化

- トップコーティング(異なるデータへの置換)

- ノイズの付加(一部の情報を変える)

- 特異な記述の削除 など

なお、仮名加工の場合は、氏名や住所、不正利用により財産的被害が生じる恐れがある記述等を削除または置き換えることで利用できます。

要配慮個人情報を含む個人情報は、匿名加工を実施することで活用の幅が広がります。健康診断情報の利活用例を下表にまとめました。

| 匿名加工の対象となる個人情報 | 属性情報健康診断情報 |

|---|---|

| 匿名加工情報の利活用目的 | 企業向けに健康診断データを使った社員の健康管理・向上のためのサービスを提供することを目的としている検査数値の予測まで行うことを目指している |

| 匿名加工に用いた手法 | 氏名、住所、会社名を削除サービスIDを別のIDに置き換え生年月日は生年月に加工年齢は加工なし |

| 匿名加工情報の提供方法 | 匿名加工情報を格納した研究・分析専用サーバーへのアクセス |

こうした加工により、個人が特定されないよう情報を保護しながら、有効な利活用が可能となります。

参照:パーソナルデータの適正な利活用の在り方に関する動向調査事例集サマリ|株式会社野村総合研究所

派遣会社|個人情報の提供は原則就業に必要な範囲に限定

派遣会社がスタッフの個人情報を派遣先に提供する場合、その範囲は原則として「就業に必要な最小限の情報」に限定されます。

派遣法第35条では、派遣先への通知範囲が定められており、氏名、職務経験、資格などの業務に直接関係する情報のみが対象です。原則として、派遣会社はそのほかのプライベートな情報を派遣先に提供することは認められていません。

情報漏えいや誤用によるトラブルを防ぐためにも、提供する個人情報の範囲を明確に定め、必要に応じて匿名加工や仮名加工を実施するなどして、個人情報保護体制を強化することが重要です。

参照:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律|e-GOV法令検索

個人情報を安全に提供するためのポイント

個人情報を外部に提供する際は、情報漏えいや誤用を防ぐために慎重な対応が求められます。派遣会社の場合、派遣先との情報共有ルールを明確にするほか、社内教育を実施して個人情報保護の重要性を周知することも大切です。

以下で、個人情報を安全に提供するためのポイントを解説するので、ぜひ参考にしていただけますと幸いです。

派遣先との情報共有ルールを明確化する

個人情報を派遣先と共有する際は、提供する情報の範囲や利用目的をあらかじめ明確にしておく必要があります。具体的には、派遣契約書に提供する情報の範囲を明記し、派遣先にも個人情報の適切な取り扱いを求めるのがポイントです。

情報共有のルールが不明確なまま個人情報に関するやり取りをしてしまうと、トラブルに発展するリスクがあるため注意が必要です。個人情報の取り扱いに関する困りごとがある場合は、必要に応じて社労士や弁護士など、専門家のアドバイスを受けることも検討してみてください。

本人の同意を取得する

個人情報を第三者に提供する場合は、原則として本人の同意が必要です。ただし、個人情報の種類によって取り扱い時の義務づけが異なります。例えば、匿名加工情報は同意不要で活用できるほか、仮名加工情報は原則として第三者への情報提供が禁止されています。

個人情報を取得する際は、スタッフに情報の提供先・目的・内容について分かりやすく説明し、十分な理解を得ましょう。形式的なやり取りにとどまらず、納得感のある説明を心がけることが大切です。

なお、必要に応じて書面や電子データで同意の記録を保管しておくと、トラブルに発展するリスクを防げます。

社内教育を実施する

社内で個人情報を適切に取り扱うためには、従業員の理解と協力が欠かせません。個人情報保護に関する研修や、取扱マニュアルの整備を通じて従業員の意識向上を図りましょう。

適正な加工をしたうえで個人情報を取り扱う場合でも、匿名加工や仮名加工に関する注意点を押さえておく必要があります。

- 識別行為の禁止

- 利用目的の逸脱禁止

- 不要な第三者提供の禁止

個人情報保護の重要性を従業員が理解できるようになると、派遣会社として法令違反や情報漏えいなどのリスク回避につながります。

まとめ

個人情報を安全に取り扱うためには、法令の理解と社内体制の整備が不可欠です。匿名加工や仮名加工の活用により、スタッフのプライバシーを守りながら、情報の有益な利活用が可能になります。

派遣会社の場合は、派遣先と情報提供の範囲を明確にしたり、第三者提供に関する本人の同意を取得したりして社内ルールを徹底することで、トラブルを未然に防げるでしょう。

本記事では、要配慮個人情報の匿名加工について解説しました。派遣会社を含め、個人情報の取り扱いは、企業が信頼を構築するために不可欠です。安全かつ適切な情報共有のためにも、個人情報に対する匿名加工の実施を検討しましょう。

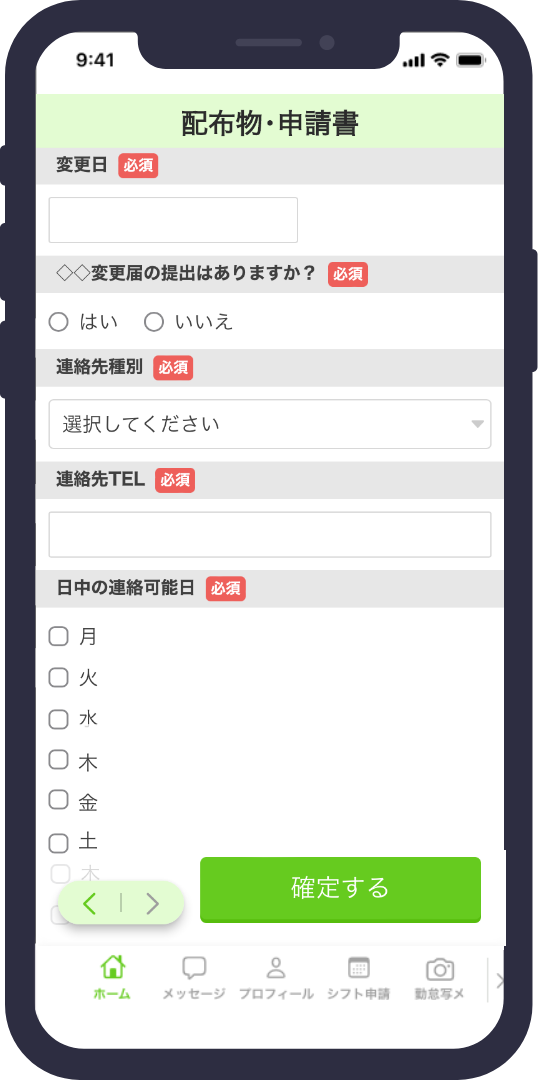

web書類回収サービス

まだまだ残る「紙運用」に解決策を!!

お知らせ・マニュアル・届出書など 今お使いの書類と運用をそのまま電子化し、スマホアプリ『apseedsポータル』やwebブラウザでの 配布・回収・管理を可能にするサービスです