近年注目を集めているスポットワークは、短時間・単発で働ける柔軟な雇用形態として広がっています。

スポットワークを活用しようと考えている企業のなかには、「スポットワークでも労災保険は適用されるのか」と疑問を持っている担当者もいるでしょう。スポットワーカーは労災特別加入ではなく、通常加入の対象となります。

本記事では、スポットワークにおける労災保険の適用範囲や、通常加入と特別加入の違いを解説します。スポットワークにおいて労災事故が発生した際の対応フローもまとめているので、ぜひ参考にしていただけますと幸いです。

スポットワークも労災保険の適用対象になる

労災保険とは、労働者が業務中または通勤途中に傷病を負った場合に保険給付を行う公的制度です。

労災保険に関する理解を深めるため、まずは加入条件と適用対象者、特別加入制度について見ていきましょう。

労災保険の加入条件と適用対象者

労働者を1人でも雇っている事業主であれば、労災保険への加入義務があります。

また、労災保険は、常勤・パート・アルバイト・派遣といった名称や雇用形態にかかわらず、原則としてすべての労働者が適用対象です。短時間または1日限定で働くスポットワーカーも、労働契約が成立した時点で労災保険の適用対象者になります。

関連記事:スポットワークにおける契約成立のタイミングは?法的リスクの回避方法も解説

労災保険の特別加入制度

労災保険には、通常加入とは別に「特別加入」という制度があります。

特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や災害の発生状況から労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に対し、労災保険に特別に加入することを認めている制度です。労災保険の特別制度の対象になるのは、主に以下に分類される方たちです。

- 中小事業主

- 一人親方

- その他の自営業者

- 特定作業従事者

- 海外派遣者 など

前述の通り、スポットワークのように労働契約を結んで働く場合は、通常加入の対象になり、特別加入には該当しません。

労災保険の通常加入と特別加入の違い

労災保険には、「通常加入」と「特別加入」があります。どちらも労働者や働く人を守る制度という点で同じですが、加入の仕組みや補償内容に違いがあります。

スポットワークの活用時に混乱しないよう、労災保険の通常加入と特別加入の違いを下表にまとめました。

| 種類 | 通常加入 | 特別加入 |

|---|---|---|

| 加入手続き | 事業者による加入 | 本人による申し込み |

| 給付基礎日額の選択 | 直近の賃金から自動算出 | 本人が希望する給付基礎日額を選択 |

| 労災保険料 | 賃金総額に基づいて算定 | 希望する給付基礎日額に基づいて算定 |

| 補償内容 | 休業補償・ボーナス補償・二次健康診断給付あり | 休業補償あり |

| 通勤災害の適用 | 適用あり | 適用あり(一部の職種を除く) |

企業と労働者の双方がそれぞれの違いを理解しておくことで、万が一の事故に備えた安心感が得られます。以下で、各項目について詳しく見ていきましょう。

加入手続き

労災保険の加入手続きは、通常加入と特別加入で異なります。

通常加入の場合、労働者を雇用する事業主が労災保険に加入し、個別の手続きは必要ありません。事業主が労災保険に加入していれば、そこで働くすべての労働者は自動で適用対象に含まれます。つまり、スポットワーカーと労働契約を結ぶケースにおいても、新たな加入手続きは不要です。

一方、特別加入の場合は、加入希望者本人が労働保険事務組合または特別加入団体に加入を申し込む必要があります。

給付基礎日額の選択

給付基礎日額とは、労災保険の給付金額を計算する基準になる1日あたりの賃金のことです。

通常加入の場合は、直近の賃金を基準に自動で給付基礎日額が算出されるため、事業主および労働者が選択する必要はありません。これは、制度として賃金データをもとに公平な給付額を決めるためです。

一方、特別加入では、加入者本人が希望する給付基礎日額を選択できます。特別加入で選択できる給付基礎日額は、3,500円から25,000円の範囲内です。それぞれの仕組みを理解しておくと、労災保険の補償額をイメージしやすくなるでしょう。

労災保険料

労災保険料の算定方法も、通常加入と特別加入で異なります。

通常加入の場合、労災保険料は「労働者に支払った賃金の総額×事業の種類に応じて定められている保険料率」で算定されます。賃金の総額には、基本給や賞与、各種手当などが含まれ、退職金や見舞金のような一時金は含まれません。また、保険料率は危険度に応じて、事業の種類ごとに0.25〜8.8%まで細分化されています。

特別加入における労災保険料の算定方法は「選択した給付基礎日額×365日×特別加入保険料率」です。なお、特別加入保険料率は、加入者の分類と事業の種類によって異なります。

補償内容

補償内容も、労災保険の通常加入と特別加入の違いの一つです。通常加入のほうが補償範囲が広く、休業補償に加えてボーナス特別支給金や二次健康診断給付も対象になります。

ボーナス特別支給金は、通常の休業補償給付に反映されない賞与分などが上乗せして支払われる仕組みです。また、二次健康診断等給付は、職場の定期健康診断等で異常の所見が認められた場合に、脳・心臓の状態を把握するための追加の健康診断および特定保健指導を年度内に1回、無料で受診できる制度です。

なお、特別加入の場合、休業補償はあるものの、ボーナス特別支給金や二次健康診断給付は対象外になる点で異なります。

関連記事:労災保険はアルバイトにも適用される?対象者や給付内容、手続きまで解説

通勤災害の適用

通勤災害とは、通勤によって負った傷病等のことです。通常加入と特別加入のどちらにおいても、通勤災害は労災の適用範囲に含まれます。

ただし、特別加入の場合は例外があり、個人タクシー業者や個人貨物運送業者、自営漁業者などは通勤災害の適用外です。理由としては、通勤と業務の境界を区別するのが難しいからです。

なお、この「通勤」には、就業の場所からほかの就業の場所へ合理的な経路および方法で移動している場合も含まれます。スポットワークの掛け持ちについても特別な制限はなく、就業場所間の移動において発生した災害であっても労災の対象になると覚えておきましょう。

スポットワークにおける労災事故発生時の対応フロー

スポットワークにおいても労災保険が適用されるものの、事故発生時の対応を誤ると給付の請求や受給に支障が出る恐れがあるため注意が必要です。

以下で、スポットワークにおける労災事故発生時の対応フローを紹介するので、ぜひ参考にしていただけますと幸いです。

スポットワーカーからの報告

スポットワークにおいて労災事故が発生したら、まずはスポットワーカーからの報告を受ける必要があります。具体的には、以下の内容を中心に詳細を記録してください。

- 事故の発生日時

- 発生場所

- 具体的な発生状況

- 負傷部位 など

可能であれば、証拠として第三者による証言や現場写真なども残しておきましょう。また、スポットワークの就業実態を示す各アプリやサービス上の履歴などを保存しておくと、証明書の作成を含めた対応時に役立ちます。

請求書の作成

労災事故が発生したら、労災保険を請求するために以下の書類を作成する必要があります。

- 「療養補償給付たる療養の給付請求書」

- 「休業補償給付支給請求書」

スポットワークを利用する企業は、各請求書の「事業主証明欄」を記入する義務を負うことを覚えておきましょう。事故の内容や従業員の雇用形態によって判断に迷う場合は、自社だけで無理に対応しようとせず、労働基準監督署に相談することをおすすめします。

参照:主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)|厚生労働省

労働基準監督署への報告

労災事故により労働者が死亡または休業した場合、企業は遅延なく「労働者死傷病報告」を労働基準監督署長に提出しなければなりません。この報告は、労働安全衛生規則第97条で定められており、遅延や不備があると行政指導の対象となる可能性もあるため注意が必要です。

なお、労働者死傷病報告は令和7年1月1日から電子申請が原則義務化されています。制度の変更に伴い、早めに電子申請の環境を整えておくとよいでしょう。

参照:労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます|厚生労働省

給付金の受給

労災が認定されると、スポットワーカーに医療費や休業補償などの給付が支給されます。スポットワークを利用する企業は労災保険の請求手続きを行う義務があるものの、給付金そのものは国から支払われるため、原則として直接的な金銭負担は発生しません。

労災事故の対応に不備があると、信頼の低下や採用難につながる可能性があるため注意してください。スポットワーク契約を締結する際は、スポットワーカーに対して労災事故発生時の対応フローを説明しておくと、双方の安心感を高められるでしょう。

まとめ

スポットワークは短時間または1日限定で働く新しい雇用形態ですが、ほかの労働者と同じく労災保険の適用対象になります。労災保険の特別加入に該当するのは自営業者や一人親方などであり、スポットワーカーは雇用契約を結ぶ以上、企業の労災保険によって守られる仕組みです。

本記事では、スポットワークにおける労災保険の適用について解説しました。スポットワークを活用する際は、労災保険の補償内容や通勤災害の適用などについて理解を深めておくことが大切です。労災事故発生時の対応フローを整え、双方が安心して働ける環境整備に努めましょう。

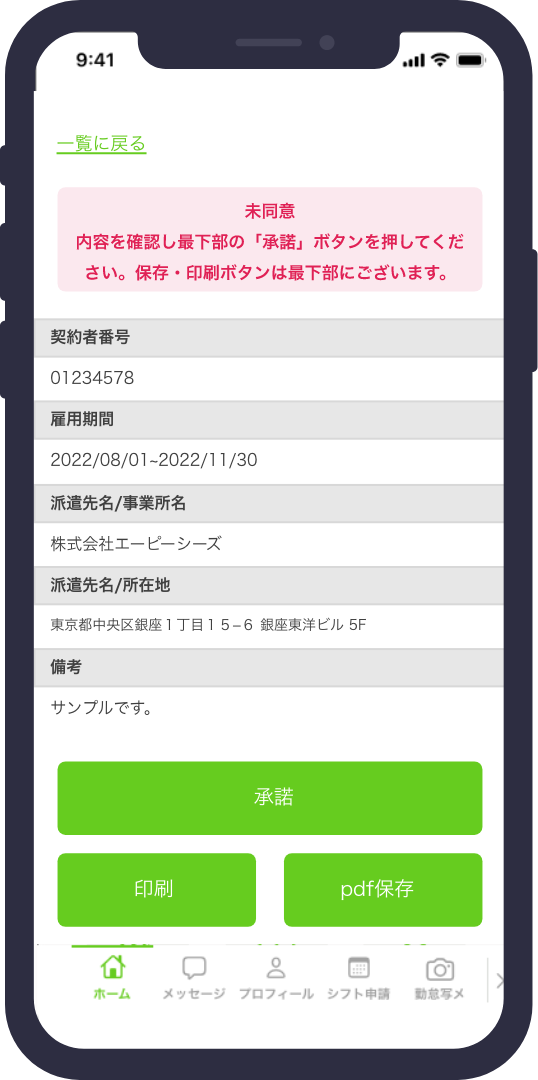

web契約書サービス

各種関連法律に完全準拠!

- スマホアプリの本人認証・webサイトのログイン認証により従業員本人のみアクセス可能な環境で明示できます。

- 電子交付についての同意書も作成・回収できます。

- 従業員自身での印刷やファイル保存も簡単に行えます。