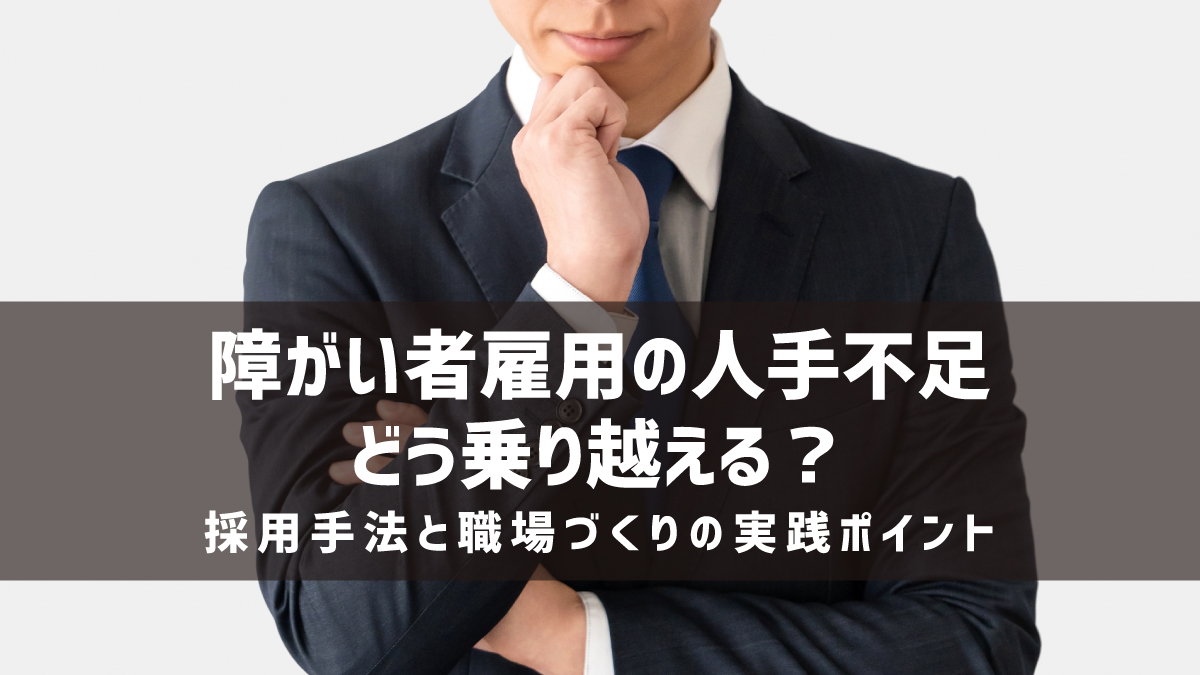

日本において、一定規模以上の企業は、法律により障がい者の雇用が義務付けられています。しかし、思うように障がい者雇用が進まず、法定雇用率を満たすことに苦労している企業も少なくありません。

本記事では、法定雇用率の引き上げによる障がい者の雇用数の拡大や、その結果として人手不足が生じている現状について解説します。課題に対する実践的な採用手法や、環境整備のコツもまとめていますので、障がい者雇用戦略の見直しを検討している方は、ぜひ参考にしていただけますと幸いです。

障がい者雇用の法定雇用率

日本では、障害者雇用促進法43条第1項に基づき、障がい者雇用の法定雇用率が定められています。従業員が一定数以上の規模の企業は、従業員に占める身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の割合を法定雇用率以上にする義務があります。

区分に応じた法定雇用率は以下の通りです。

| 区分 | 2025年4月時点 | 2026年7月以降 |

|---|---|---|

| 民間企業 | 2.5% | 2.7% |

| 国・地方公共団体等 | 2.8% | 3.0% |

| 教育委員会(都道府県等) | 2.7% | 2.9% |

| 特殊法人等 | 2.8% | 3.0% |

法定雇用率は障がい者の雇用機会を確保する目的で段階的に引き上げられており、企業にはさらなる対応が求められています。

障がい者の種類

法定雇用率の対象となる障がい者は、身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の3種類です。

| 種類 | 条件 |

|---|---|

| 身体障がい者 | 身体障害者手帳1〜6級に該当する方 |

| 知的障がい者 | 児童相談所などで知的障がい者と判定された方 |

| 精神障がい者 | 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 |

雇用率の算定の対象になるのは、上記の条件に該当する方のみです。企業は、それぞれの特性に応じた配慮を行いながら、雇用を進める必要があります。

参照:障害者雇用のご案内~共に働くを当たり前に~|厚生労働省

障がい者雇用における人手不足の現状と課題

障がい者雇用の法定雇用率が引き上げられ、人手不足が深刻化しています。身体障がい者だけではなく、知的障がい者や精神障がい者も人手が不足しており、障がい者雇用に苦戦している企業も少なくありません。

以下で、障がい者雇用における人手不足の現状と課題について解説します。

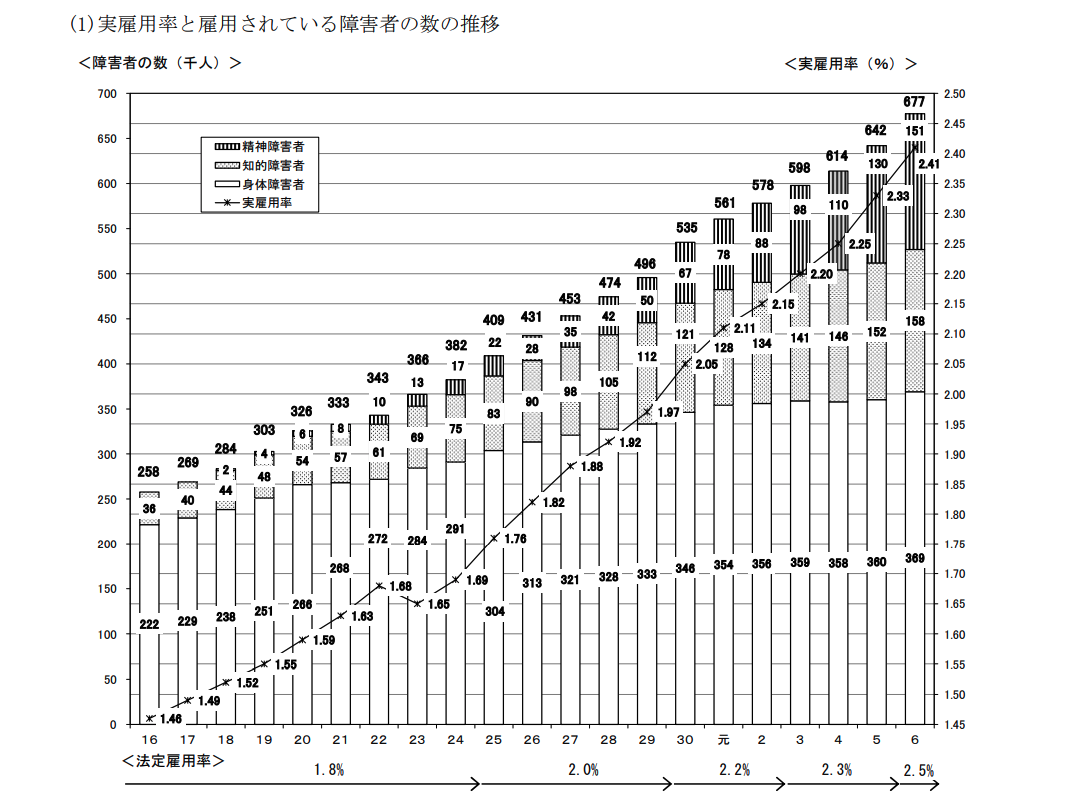

民間企業の障がい者雇用が増加している

近年、民間企業における障がい者の雇用数が年々増加しています。2025年4月からは、法定雇用率の適用になじまない業種に設けられている除外率が、一律10%引き下げられました。除外率が下がると、その分、企業の雇用必要数が増えます。

| 除外率設定業種 | 除外率 |

|---|---|

| 非鉄金属第一次製錬、精製業、貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く) | 5%(変更なし) |

| 建設業、鉄鋼業、道路貨物運送業、郵便業(信書便事業を含む) | 20%→10% |

| 港湾運送業、警備業 | 25%→15% |

| 鉄道業、医療業、高等教育機関、介護老人保健施設、介護医療院 | 30%→20% |

| 林業(狩猟業を除く) | 35%→25% |

| 金属鉱業、児童福祉事業 | 40%→30% |

| 特別支援学校(専ら視覚障がい者に対する教育を行う学校を除く) | 45%→35% |

| 石炭、亜炭鉱業 | 50%→40% |

| 道路旅客運送業、小学校 | 55%→45% |

| 幼稚園、幼保連携型認定こども園 | 60%→50% |

| 船員等による船舶運航等の事業 | 80%→70% |

今後もより多くの職種で障がい者雇用が求められるようになり、企業は人材確保のためにさらなる努力が必要になります。障がい者雇用の拡大に伴い、企業の社会的責任やダイバーシティの推進に対する意識もますます高まっていくでしょう。

参照:障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について|厚生労働省

知的・精神障がい者のニーズも高まっている

障がい者雇用においては、これまで身体障がい者にニーズが集中していました。しかし、最近では知的・精神障がい者も人手不足の状況にあります。厚生労働省のデータによると、民間企業における精神障がい者の雇用者数は、2023年から2024年の1年で2万人以上増加しました。

知的・精神障がい者へのニーズが広がっている背景には、身体障がい者のみでは企業の法定雇用率を満たすことが難しくなっているという現状があると考えられます。今後、企業はより精神・知的障がい者の方に合わせた採用戦略が必要になるでしょう。

障がい者雇用の人手不足を解消する採用手法のコツ

障がい者雇用の人手不足を解消するためには、単なる求人募集に留まらず、戦略的な採用手法が不可欠です。障がい者の特性に合わせた配慮や、実習による選考など、採用手法を工夫することでより良いマッチングにつながります。

障がい者雇用における採用手法のコツを紹介するので、ぜひ参考にしていただけますと幸いです。

求める人材に応じた求人媒体を選ぶ

障がい者雇用の採用では、求める人材に応じた求人媒体を選ぶ必要があります。代表的な求人媒体は、以下の通りです。

- ハローワークによる職業紹介サービス

- 特別支援学校への求人票提出

- 民間職業紹介業者(障がい者雇用専門)

- 障がい者向けの合同面接会

- 就労移行支援事業所

- 福祉機関

たとえば、一般事務や事務アシスタントなどであれば、ハローワークによる職業紹介サービスや民間職業紹介業者などを利用するとよいでしょう。求人にマッチした候補者を企業に紹介してもらえます。

軽作業や清掃、事務作業といった業務職であれば、特別支援学校や福祉機関などに相談をして、求人情報を提供するのも方法の一つです。また、民間職業紹介業者などが主催する障がい者向けの合同面接会なら、一度に多くの就職希望者と出会えるメリットがあります。

採用面接時に合理的な配慮をする

採用面接時には、障がい者からの申し出に応じて、できる範囲で合理的配慮を行うことがポイントです。

| 障害の種類 | 合理的配慮の例 |

|---|---|

| 視覚障害 | 転倒防止のために通路幅に留意する不要なものを周辺に置かない |

| 聴覚障害 | 必要に応じて筆談する口をゆっくり動かし、はっきりと発声する |

| 下肢障害 | 通路幅を十分に確保するお手洗いの利用を想定し、休憩時間を長めに設ける |

| 知的障害・精神障害 | 和やかな雰囲気づくりに努めるできるだけシンプルな質問をする必要に応じて筆談する応募者のペースに合わせられるよう、時間に余裕を持たせる |

自社が十分な配慮をできるか、障がい者自身が必要な配慮について理解しているかを判断するためにも、採用面接の実施前に本人へ確認するようにしましょう。

実習による選考を実施する

障がい者雇用の採用手法として、実習による選考もおすすめです。

障がいのある方にとって、口頭だけで自分の能力や職務の適性を説明することは難しい場合があります。障がいの特性は一人ひとり異なります。そのため、企業にとっても、採用面接だけで職務の適性や自社とのマッチングを判断することは簡単ではありません。

採用プロセスに実習やインターンシップなどを取り入れると、企業は雇入れ後の業務選定がしやすくなります。また、障がい者にとっても実際の業務内容を正しく理解する良い機会になるでしょう。

他社との差別化を図る

障がい者雇用における人材不足を背景に、企業には他社との差別化がより一層求められています。以下のような取り組みを通して、自社を効果的にアピールすることが大切です。

- メンター制度の導入

- ジョブコーチの配置

- 柔軟な働き方の導入

- バリアフリー対応

- 静かな作業環境の確保 など

このような取り組みは、他社との差別化につながるだけではなく、企業の姿勢としても評価につながります。Webサイトや採用パンフレットなどで積極的に情報発信しましょう。

障がい者雇用のための働く環境の整え方

障がい者雇用において、働く環境の整備は採用活動と同じくらい重要です。障がいのある方を採用して終わりではなく、長く安心して働ける環境づくりが人材の定着と活躍につながります。

障がいのある方が能力を発揮できる職場を実現するために、企業が取り組むべきことを紹介します。

障がい者雇用に対する社内理解を促進させる

障がい者雇用を円滑に進めるためには、経営陣から現場の従業員まで、障害に関する正しい知識を持つことが大切です。身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の特性をそれぞれ理解することで、適切な配慮やサポートが可能になるためです。

たとえば、身体障がい者の方であれば作業や移動にかかる時間、知的・精神障がい者の方であればコミュニケーションの取り方など、必要な配慮はそれぞれで異なります。障がい者の特性について理解を深めることで、職場内のコミュニケーションがスムーズになり、トラブル防止にもつながります。

なお、障がい者雇用に関する社内研修のために、ハローワークから講師を派遣してもらったり、先進企業の見学会に参加したりすることも可能です。

障がい者が持てる能力を発揮できる業務を選定する

環境整備の一環として、障がいのある方が能力を発揮し、やりがいを持って働き続けられる業務の選定も重要です。障がいのある方のための業務を選定する際は、以下の視点で考えましょう。

- 高度な判断を必要としないか

- 納期が厳しくないか

- 一定量の作業が発生するか

- 関係者の交渉や調整を必要としないか

- 反復して進められる作業か

なお、業務の選定にあたっては、従業員に対するアンケートやヒアリングの実施もおすすめです。障がいのある方にニーズが高い業務を任せることで、「必要とされている」と感じるきっかけになります。

なお、ハローワークや地域障害者職業センターなどでは、業務の選定に関する支援も提供しています。

労働時間や休日について柔軟に対応する

柔軟な働き方の実現も、障がい者雇用における環境整備のポイントです。業務遂行上の必要性と障がいのある方の特性に応じ、労働時間や休日について可能な限り柔軟に対応しましょう。

短時間勤務やフレックスタイム制の導入は、無理なく働き続けるための仕組みの一つです。障がいの特性により、長時間勤務が難しい方や、決まった時間帯での労働が困難なケースも少なくありません。一人ひとりの事情に配慮できると、障がい者の安心感につながります。

また、短時間勤務からスタートして、少しずつ労働時間を長くしていく方法を採用するのもおすすめです。

作業環境を見直す

物理的な作業環境の整備も、働きやすい職場を実現するために欠かせない取り組みです。障がいのある方が働きやすいようオフィスのレイアウトを見直し、通路を広げたり、部品の配置場所を整理したりしましょう。

また、必要に応じてジョブコーチや支援者を配置すると、障がいのある方の作業に対する不安が減り、定着率の向上が期待できます。作業施設の整備や支援者の配置など、支援体制の整備に対する助成金も用意されているので、積極的に活用しましょう。

職業能力を開発・向上する機会を提供する

障がい者の活躍を促進するためには、職業能力を開発・向上する機会を提供する必要があります。企業の成長に貢献できる人材になるよう、一人ひとりの希望をふまえ、人材育成に取り組むことがポイントです。

スキルアップ支援の一環として、OJT制度や関連会社への研修などを取り入れている企業もあります。また、障がいのある方の適性や能力を正当に評価し、職務の見直しや待遇に反映させるための人事評価制度を整えることも大切です。

まとめ

障がい者雇用における人手不足の背景には、法定雇用率の引き上げに伴うニーズの増加があります。企業がこうした現状や課題を乗り越えるためには、障がい者の特性に応じた採用手法の工夫や、働く環境の整備が不可欠です。

障がい者が安心して働ける環境づくりは、企業の社会的責任やダイバーシティの推進においても意味のある取り組みです。

本記事では、障がい者雇用の現状と人手不足を解消するための採用手法を解説しました。できることから一つひとつ取り組み、障がい者雇用のための採用戦略を強化していきましょう。

<友人紹介の応募数UP!求人広告に頼らない新たな採用チャネル>