給与明細の保管期間について、法的な規定や義務があるのか知りたい。

本記事は上記のような方に向けて、給与明細の概要をおさらいした上で保管義務の有無や適切な保管方法などをご紹介します。

給与明細と関連して保管すべき書類や、電子化して保管するメリットなども併せて解説しているため、ぜひ最後までご確認ください。

給与明細のおさらい

まずは給与明細の概要や記載項目についておさらいしましょう。

給与明細とは

給与明細とは、従業員に支払った給与に関する詳細が記載された書類です。

給与の根拠となっている勤務日数や欠勤日数といった勤務情報に加え、支給総額や所得税などの控除額などが記載されています。

給与明細は一般的に給与支給のタイミングで同時に交付することになるでしょう。

給与明細の記載項目

給与明細は大きく「勤怠」「支給」「控除」「合計」から構成されており、以下のとおりそれぞれ詳細項目が設けられています。

| 勤怠項目 | ・勤務日数 ・欠勤日数 ・残業時間 ・深夜・休日労働時間 ・年次有給休暇や特別休暇の取得日数 ・年次有給休暇などの残日数 |

|---|---|

| 支給項目 | ・基本給 ・残業手当(休日・夜勤手当含む) ・残業手当以外の各種手当(通勤手当や資格手当など) |

| 控除項目 | ・健康保険料 ・雇用保険料 ・厚生年金 ・所得税 ・住民税 |

| 合計 | ・総支給額(支給項目の合計金額) ・総控除額(控除項目の合計金額) ・差引支給額(総支給額から総控除額を差し引いた金額) |

給与明細の保管について

続いて給与明細の保管義務や期間などについて解説します。

給与明細の保管は義務ではない

労働基準法では、労働者名簿や賃金台帳といった労働関連書類について、5年間の保存を義務付けています。

しかし給与明細については明言されていないことから、法的に保管義務はないと言えるでしょう。

そのため、基本的に給与明細について保管するかどうかは任意となります。

給与明細を保管した方が良い理由

給与明細の保管は義務ではありませんが、企業としては給与明細を保管した方が良いと言えるでしょう。理由としては以下の2点が挙げられます。

1.賃金支払いの証拠となる

給与明細を保管していない場合、実際に給与を支払ったかどうかの証明ができないケースがあります。

その点、保管しておけば従業員に対して給与を支払った証明として提示できるため、従業員とのトラブルなども防止しやすいと言えるでしょう。

2.再発行依頼に速やかに対応できる

給与明細は、従業員の収入証明書類として使われることが多くなります。そのため、従業員が紛失してしまった場合、再発行依頼を受けることになるでしょう。

その際、給与明細を保管していなければ勤怠データを遡るなどの工数がかかってしまいますが、保管している場合は速やかに再発行することが可能です。

給与明細の保管期間

給与明細はそもそも保管義務がないため、保管すべき期間も定められていません。

しかし給与明細は前述した理由から保管しておく方が良いと言え、実際多くの企業では保管するケースが多くなるでしょう。

保管する場合は、給与明細と関連のある賃金台帳などの保管期間が5年となっているため、その期間と併せて保管しておくのも一つの方法です。

給与明細と関連して保管すべき書類

ここで給与明細と関連して保管すべき書類について、保管期間別に確認します。

5年の保管が必要な書類

まず労働基準法において5年の保管が義務付けられている書類は以下のとおりです。

- 労働者名簿

- 賃金台帳

- 雇入れに関する書類

- 雇入決定関係書類

- 契約書

- 労働条件通知書

- 履歴書 など

- 解雇に関する書類

- 解雇決定関係書類

- 解雇予告除外認定関係書類

- 予告手当または退職手当の領収書 など

- 災害補償に関する書類

- 診断書

- 補償の支払い

- 領収関係書類 など

- 賃金に関する書類

- 賃金決定関係書類

- 昇給・減給関係書類 など

- その他労働関係に関する重要な書類

- 出勤簿やタイムカードなどの労働時間の記録に関する書類

- 労使協定の協定書

- 各種許認可書

- 退職関係書類

- 休職・出向関係書類

- 事業内貯蓄関係書類 など

これらの書類について保管を怠った場合、労働基準法120条の規定により30万円以下の罰金に処されるため注意しましょう。

7年の保管が必要な書類

給与明細と関連する書類のうち、所得税法施行規則などによって7年間の保管が義務付けられている書類は以下のとおりです。

- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

- 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書

- 給与所得者の基礎控除申告書

- 給与所得者の配偶者控除等申告書

- 所得金額調整控除申告書

- 給与所得者の保険料控除申告書

- 退職所得の受給に関する申告書

- 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

- 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

- 源泉徴収簿

参照:No.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期間|国税庁

給与明細などを保管する方法

続いて給与明細などを保管する際の方法について解説します。

紙で保存する方法

紙で給与明細などを発行した場合は、バインダーやファイルを利用して保管します。

従業員別に分け、さらに年度や月別に並べてファイリングするなど、参照したいときにすぐにアクセスできるように工夫をしておくと良いでしょう。

また給与明細は従業員の個人情報を含む書類であるため、従業員の目に触れるような場所に置くことはNGです。

単純にファイリングするだけでなく、鍵付きロッカーに保管するなどセキュリティ面にも配慮し、資料を参照できる従業員を限定するなどの管理体制を構築しなければなりません。

電子化して保存する方法

給与明細などの書類は電子化して保管することも可能です。

紙で発行した給与明細をスキャンして電子保存することは勿論、システムなどからPDF形式で発行している場合はそのまま保管できます。

電子保存は保管場所が必要なくなる上、検索性も紙で保存しているよりも高まるため、昨今電子化した上で保存するケースも増えていると言えるでしょう。

電子保存の場合も保管しているフォルダやドライブにアクセス権限を付与し、セキュリティ性を担保するなどの工夫が求められます。

給与明細は電子化がおすすめ

給与明細は各従業員の数、さらに勤務月数だけ発行することになり、紙で発行した場合膨大な量の資料になります。

そのため給与明細については、可能な限り電子化することがおすすめです。

最後に電子化のメリットや注意点について詳しくご紹介します。

給与明細を電子化するメリット

給与明細を電子化するメリットには、以下のような点が挙げられます。

1.コストの削減

給与明細を電子化した場合、印刷紙代やインク代などが不要になります。

また給与明細を郵送していた場合、郵便料もかかっていたところ、そういった費用もなくなるため、給与明細に関するコストを大きく削減できるでしょう。

2.紛失リスクの低減

紙で保管している場合、ファイルから取り出して参照した際に他の書類に紛れてしまったり、どこにファイリングしたのかがわからなくなったりするケースがあります。

その点、電子化した場合はこれらのリスクも低減でき、セキュリティの観点でも安心して保管できるでしょう。

3.担当者の工数削減

紙の場合は印刷して郵送する作業が生じることは勿論、ファイリングなど様々な工数がかかるため、担当者の業務負荷が高まってしまいます。

一方で電子化した場合、印刷や郵送、ファイリングなどの作業が不要になるため、作業工数を大きく削減することが可能です。

給与明細を電子化する際の注意点

給与明細を電子化する際の注意点としては、従業員の同意が必要であるという点が挙げられます。

紙で発行した給与明細を電子化して保管するなどの場合は別ですが、電子データとして発行する場合は、所得税法231条の規定に基づき、あらかじめ従業員の同意を得なければなりません。

もし同意を得ることなく電子化した場合は、同法242条の規定に基づき1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。

給与明細の電子化ならapseeds

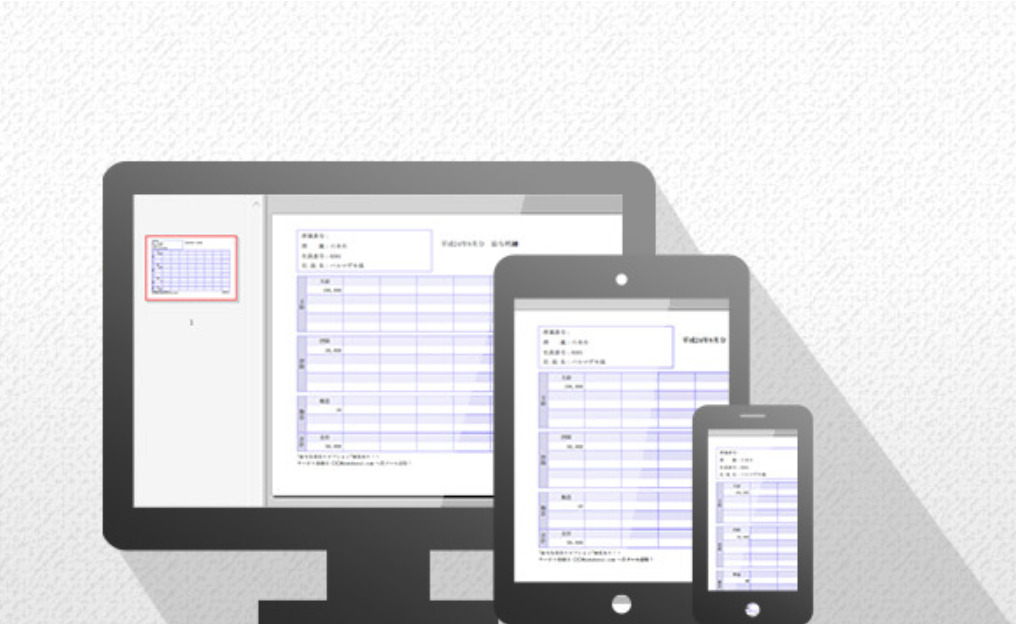

給与明細の電子化をご検討の場合、当社が提供する「web給与明細サービス」がおすすめです。

web給与明細サービスは、CSVデータが出力可能な給与計算ソフトであれば、そのまま連携できます。

導入時の初期設定は当社が対応させていただくため、余計な工数をかけることなくスムーズに電子化を実現いただけるでしょう。

従業員向けの利用ガイド作成など、運用サポートも充実しているため、安心してご利用いただくことが可能です。詳しくは以下のページよりご確認ください。

<web給与明細サービス|apseeds(エーピーシーズ)>

まとめ

給与明細は、企業が従業員に給与支払いを行った証拠ともなる資料であるため、法的な保存義務はないものの、適切な方法で保管することが望ましいでしょう。

ただし紙で保管した場合、保管場所の確保によるスペースの圧迫や担当者の工数増加といったネガティブな影響が生じます。

そのため可能であれば電子化に取り組み、効率良く給与明細の発行や保管に取り組むことをおすすめします。

給与明細の電子化をご検討の際は、ぜひ当社までお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

web給与明細サービス

給与明細書をいつでも・どこでも確認可能に!

電子化・ペーパーレス化を実現します。

毎月の給与明細書を電子化し、webで発行できるサービスです。

現在お使いの給与計算ソフトはそのまま出力した給与データを読み込むだけ!