教育訓練給付金と教育訓練休暇給付金は併用できるのか、疑問に思っている方もいるでしょう。両制度はそれぞれ「受講料の補助」「生活費の補助」と支援の目的が異なるため、要件を満たせば併用できる可能性があります。

本記事では、教育訓練給付金と教育訓練休暇給付金の制度の概要をわかりやすく解説します。2つの制度の違いや企業が導入時にやるべきことも紹介するので、ぜひ参考にしていただけますと幸いです。

教育訓練給付金と教育訓練休暇給付金は併用できるのか

教育訓練給付金と教育訓練休暇給付金は、要件を満たせば併用可能と考えられます。両制度の資料には「併用不可」の記載がなく、教育訓練給付金は「受講費用の補助」、教育訓練休暇給付金は「生活費の補助」と目的が異なるためです。

また、教育訓練給付金は労働者本人が直接申請する制度です。一方で、教育訓練休暇給付金は、まず事業主がハローワークに必要書類を提出し、そのあとに労働者が申請する流れになっていて手続きもそれぞれです。

ただし、厚生労働省が公式に「併用可能」と明記しているわけではないため、社員に案内する際は、事前に社労士や所轄のハローワークに確認することが望まれます。

教育訓練給付金とは|受講料を補助する制度

教育訓練給付金は、労働者がスキルアップのために教育訓練を受講した際、その費用の一部を国が支給する制度です。ここでは、教育訓練給付金制度の概要や支給金額の目安などを解説します。

制度の概要

教育訓練給付金は、雇用保険の給付制度の一つです。労働者が主体的にスキルアップのために教育訓練を受講した際、その費用の一部を国が支給します。教育訓練給付金は、雇用の安定とキャリア形成、就職の促進を支援する目的で設けられた制度です。給付金を受けるには、厚生労働省が指定する教育訓練を受講・修了することが条件になります。

初回利用時は雇用保険の被保険者期間が1年以上(専門実践教育訓練を受講する場合は2年以上)必要で、2回目以降は前回の受給から3年以上経過していることが求められます。

対象となる教育訓練は以下の3つです。

- 専門実践教育訓練

- 特定一般教育訓練

- 一般教育訓練

なお、訓練の種類によって支給率や上限額は異なります。受講修了後に本人がハローワークへ申請し、審査を経て指定口座に振り込まれる流れです。

対象講座と支給金額の目安

教育訓練給付金の対象となる講座は、厚生労働大臣が指定した教育訓練に限られます。訓練の種類によって支給率や上限額が異なる点に注意が必要です。

訓練の種類と支給率、代表的な講座の一例を下表にまとめました。

| 教育訓練の種類 | 支給率・上限額 | 主な講座の例 |

|---|---|---|

| 専門実践教育訓練 | 受講費用の最大80% (上限64万円) | 介護福祉士・看護師・准看護師・美容師・歯科衛生士・専門職大学院など |

| 特定一般教育訓練 | 受講費用の最大50% (上限25万円) | 介護支援専門員実務研修・大型自動車第一種・第二種免許など |

| 一般教育訓練 | 受講費用の最大20% (上限10万円) | 輸送・機械運転関係・社会保険労務士・TOEIC・簿記・宅建など |

特に、専門実践教育訓練は支給率が高く、資格取得やキャリア形成を目指す社員にとっては有益な選択肢です。人事担当者は、社員から制度利用の相談を受けた際に対象講座を確認できる体制を整えておくと、スムーズな案内につながります。

申請方法

教育訓練給付金を受けるには、受講後1ヶ月以内に本人がハローワークで申請する必要があります。受講講座の修了や必要書類の提出など、いくつかの条件を満たさなければ給付は受けられません。

申請方法の主な流れは以下のとおりです。

- 受講する講座が厚生労働大臣の指定を受けているかを事前に確認する

- 教育訓練を受講・修了し、教育訓練施設から修了証明書や領収証などの必要書類を受け取る

- 終了日の翌日から1ヶ月以内に、申請者本人が管轄のハローワークで申請する

- 教育訓練給付金支給申請書・受講証明書・領収書・マイナンバーカードなど必要書類をハローワークに提出する

- ハローワークでの審査後、給付金が申請者本人の指定口座に振り込まれる

なお、教育訓練給付金は3種類あり申請方法や必要書類などが異なるため、事前確認が必要です。

参照:専門実践教育訓練給付金・教育訓練支援給付金のご案内|厚生労働省

教育訓練休暇給付金とは|生活費を補助する制度

教育訓練休暇給付金は、2025年10月から新たに始まる雇用保険の給付制度です。労働者が一定期間の無給休暇を取得して職業訓練を受講する際に、国が生活費の一部を補助します。ここでは、教育訓練休暇給付金の制度や支給期間などを解説するので、参考にしていただけますと幸いです。

制度の概要

教育訓練休暇給付金は、一定の条件を満たした労働者が無給で教育訓練休暇を取得した際に、生活費の一部を国が補助する制度です。長期間の教育訓練を受講する場合は、無給休暇を取得すると収入が途絶えるリスクがあります。生活費を補助することで、安心して教育訓練に専念できる環境を整えられることを目的としています。

給付を受けるには、以下の条件をすべて満たすことが必要です。

- 30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する

- 休暇開始前の2年間に12ヶ月以上の雇用保険の被保険者期間がある

- 休暇開始前に雇用保険に5年以上加入している

- 事業主が就業規則や労使協定で「教育訓練休暇制度」を設けている

給付金は、休暇開始日の6ヶ月の賃金日額をもとに給付額が算定されます。たとえば、額面月収が25万円の場合、給付月額は約17万円です。

このように、教育訓練休暇給付金の受給条件を満たせば、収入面の不安を和らげながら学びに専念できます。

支給期間や日数

教育訓練休暇給付金の支給日数は、休暇の取得期間や雇用保険の加入年数に応じて上限が決められています。教育訓練休暇給付金を受給するには、無給の教育訓練休暇を30日以上取得することが必須条件です。

給付の対象期間は、休暇開始日から1年間とされています。ただし、支給日数の上限があり、雇用保険の加入期間によって次のように異なります。

| 雇用保険の加入年数 | 支給日数の上限 |

|---|---|

| 5年以上10年未満 | 90日間 |

| 10年以上20年未満 | 120日間 |

| 20年以上 | 150日間 |

給付対象となるのは、あくまで上限日数までであり、それを超えた日数分は対象外です。1年間の教育訓練休暇を取得した場合でも、実際に給付を受けられるのは上限日数の範囲内に限られます。

対象となる休暇

教育訓練休暇給付金の対象となるのは、次の3つの条件をすべて満たした「無給の休暇」であることが必要です。

| 条件 | 内容 |

|---|---|

| 休暇制度に基づいていること | 就業規則または労使協定で、教育訓練休暇制度が設けられている |

| 労働者本人が希望し、30日以上の無給休暇を取得していること | ・教育訓練を目的に本人が希望した休暇である 事業主の了承を受けている ・無給で連続した30日以上の休暇を取得している ・有給休暇や育児休暇など、収入が発生する休暇ではない |

| 対象となる教育訓練を受ける目的であること | ・学校教育法に基づく大学、大学院、短大など各種学校が提供する教育訓練 ・教育訓練給付金の指定講座を提供する法人などが提供する教育訓練 ・職業安定局長が定めた教育訓練(司法修習、語学留学、海外大学院の修士取得など) |

事業主や上司からの案内がきっかけでも、労働者本人の意志で取得する場合は対象になります。有給休暇や育児休暇など、収入が伴う休暇は対象外です。

制度の導入には就業規則や労使協定で明記する必要があるため、制度化を検討している企業は早めに準備を進めましょう。

教育訓練給付金と教育訓練休暇給付金の違い

「教育訓練給付金」と「教育訓練休暇給付金」は名前が似ているため混同されやすい制度です。しかし、給付の目的や企業側の関与度合い、対象者などが異なります。

下表に、主な違いをまとめました。

| 項目 | 教育訓練給付金 | 教育訓練休暇給付金 |

|---|---|---|

| 制度の目的 | 受講料の補助 | 生活費の補助 |

| 対象者・条件 | 雇用保険に1年以上加入しており、指定講座を受講する労働者 | 雇用保険に5年以上加入し、30日以上の無給休暇を取得する労働者 |

| 給付金の内容 | 受講料の一部 | 賃金日額に基づく生活費補助 |

| 申請者 | 労働者本人 | 労働者本人(企業の証明書類が必要) |

| 企業側の対応 | 原則不要 | 就業規則で制度整備や証明書類の提出などが必要 |

| 無給休暇の取得 | 不要 | 必要(30日以上) |

教育訓練給付金は労働者個人で完結する一方で、教育訓練休暇給付金では、企業の協力が不可欠です。制度の導入や運用を検討する際は、就業規則などの整備や申請フローの確認も忘れずに行いましょう。

教育訓練休暇給付金制度の導入時に企業がやるべきこと

教育訓練休暇給付金制度を導入するため、企業には就業規則や運用フローの整備が求められます。以下でそれぞれ解説するので、参考にしていただけますと幸いです。

就業規則や労使協定などの整備

教育訓練休暇給付金を活用するには、就業規則または労使協定に「教育訓練休暇制度」を規定しておく必要があります。休暇の名称は「教育訓練休暇」でなくても構いません。

制度を整備する際は、以下の項目を明確にしておきましょう。

- 制度の目的や対象となる教育訓練の内容(例:自発的な教育訓練、会社主導の教育訓練など)

- 対象者の範囲(例:全社員か、特定の雇用形態・勤続年数を条件とするのかなど)

- 取得可能な休暇期間の長さ(例:取得可能な上限日数や分割取得の可否など)

- 休暇期間中の勤怠の扱い(例:出勤か欠勤)

- 休暇期間中の給与の扱い(例:無給とする前提で賞与や退職金算定に含めるかどうかなど)

- 休暇取得の申請や承認手続きのフロー(例:申請方法や承認フロー、拒否の基準など)

これらを整理しておくと、制度の透明性が高まり労使双方の混乱防止につながります。

社員への通知

教育訓練休暇給付金の制度を導入したら、対象となる社員へ速やかに内容や利用方法を周知させる必要があります。社員が制度を知らないと、本来利用できるはずの人が利用できず不公平感や不信感を招く要因にもなりかねません。

社内イントラネットや社内報、説明会などを通じて、制度の趣旨や利用条件、申請方法などを具体的に伝えましょう。管理職にもあらかじめ制度内容を共有しておくと、申請対応がスムーズになります。

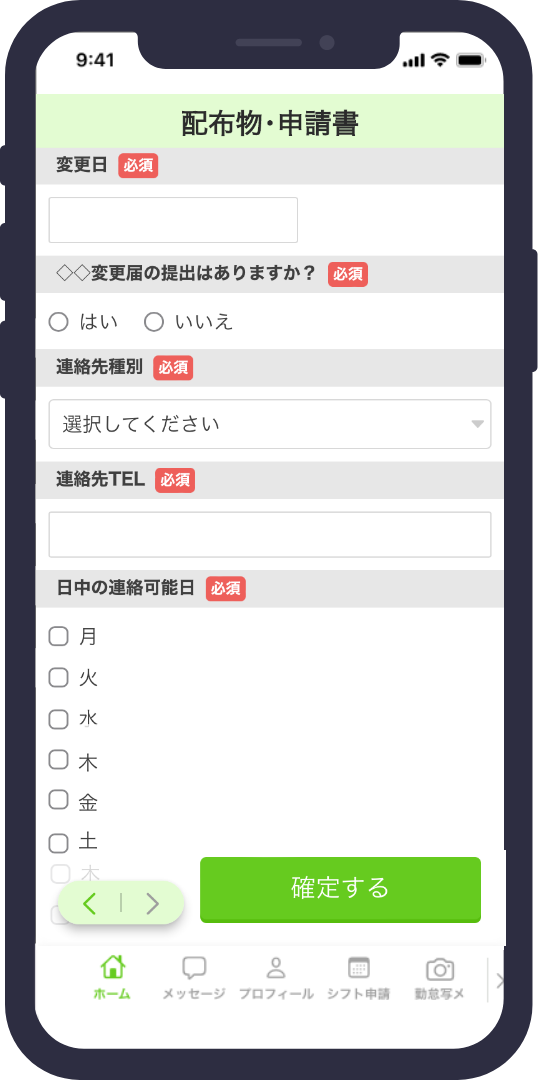

運用フローの整備

制度を円滑に運用するためには、社員からの申請受付や上長承認、人事部門への届出、休暇取得までの社内フローを明確に定めておく必要があります。運用フローが整っていないと、社員が制度を利用したいときに申請が滞り、うまく機能しなくなる恐れがあるためです。

たとえば、「社員が申請→上長が承認→人事部門が確認→休暇取得→必要書類の発行」といった一連の流れを、あらかじめ社内で共有しておくとよいでしょう。

なお、教育訓練給付金は本人が直接申請する制度であるのに対し、教育訓練休暇給付金は企業の関与が必要です。そのため、社内でフロー化しておかないと申請漏れやトラブルにつながる恐れがあります。制度を適切に運用するには、事前の整備が不可欠です。

賃金月額証明書などの提出

教育訓練休暇給付金の制度を円滑に活用してもらうために、企業は必要書類の作成や提出フローを整えておきましょう。労働者が給付金を受け取るには、企業が所定の書類を用意し、ハローワークに提出する必要があるためです。

労働者の休暇開始後に、事業主は「賃金月額証明書」や「就業規則の写し」などを作成し、管轄のハローワークに提出してください。ハローワークによる確認後、支給申請書や賃金月額証明書(本人用)が交付されたら、労働者に渡しましょう。

教育訓練休暇給付金制度における注意点

教育訓練休暇給付金の制度を円滑に運用するには、企業側が注意すべき点があります。主なポイントを以下で確認しましょう。

無給でなければ対象にならない

教育訓練休暇給付金を利用するには、「無給の教育訓練休暇」であることが前提です。有給休暇や特別休暇などを利用した場合は対象外となります。

たとえば、有給休暇を利用して教育訓練を受けた場合は、訓練の内容が要件を満たしていても給付金の対象にはなりません。また、解雇予定の労働者に教育訓練休暇給付金の制度を利用させた場合、企業側が罰則の対象となる可能性があるので注意してください。

30日以上の休暇が必要である

教育訓練休暇給付金の対象となるには、30日以上の連続した無給休暇が必要です。制度の支給要求として明確に定められており、短期間の研修や継続的な休暇では対象になりません。

20日間の無給休暇で資格講座に通った場合でも、日数要件を満たさないため支給対象外になります。

制度を導入する際は、就業規則や運用フローで「30日以上の無給休暇」を前提に制度設定しておくことが不可欠です。

交付された書類はすみやかに対象者へ交付する

教育訓練休暇給付金の申請には期限があり、書類の受け渡しが遅れると給付が受けられなくなる恐れがあります。

賃金月額証明書などは事業主が作成してハローワークに提出後、労働者本人用の書類が交付されるため、すみやかに渡しましょう。そのためにも、人事部内でスムーズに本人へ渡す体制をあらかじめ整えておくことが大切です。

まとめ

教育訓練給付金と教育訓練休暇給付金は、それぞれの要件を満たせば併用できる可能性があります。教育訓練給付金は「受講料の補助」である一方で、教育訓練休暇給付金は「生活費の補助」とそれぞれ支援の目的が異なります。

また、対象者や条件、企業側の関与の有無なども異なるため、制度ごとの違いを明確に整理しておくことが大切です。

本記事では、両制度の概要や制度の違い、導入時の注意点を解説しました。教育訓練休暇給付金の制度導入を検討する際は、自社の状況に合わせて慎重に準備を進めましょう。

web書類回収サービス

まだまだ残る「紙運用」に解決策を!!

お知らせ・マニュアル・届出書など 今お使いの書類と運用をそのまま電子化し、スマホアプリ『apseedsポータル』やwebブラウザでの 配布・回収・管理を可能にするサービスです