フリーランス新法と改正下請法の違いが分からず、どちらが取引に適用されるのか判断に迷う方もいるでしょう。特に、業務委託や外注が多い企業では、法令順守とトラブル防止の観点から正確な理解が必要です。適用を誤ると、意図せず法律違反になる恐れもあるため、基本的な違いを押さえておきましょう。

本記事では、フリーランス新法と改正下請法の概要と2つの法律の違いを解説します。法律の適用基準や実際に想定される取引例も紹介しているので、参考にしていただけますと幸いです。

フリーランス新法とは

フリーランス新法とは、正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」と呼ばれる、フリーランスと企業との取引に関するルールを定めた法律です。2023年5月に公布され、2024年11月1日に施行されました。

この法律の目的は、フリーランスとして働く個人や一人法人が、報酬の未払いや契約トラブルなどから不利益を被らないように、取引の適正化や就業環境の整備を行うことです。

参照:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律|e-GOV法令検索

関連記事:フリーランス新法とは?内容や施行日、罰則などをわかりやすく解説

施行された背景

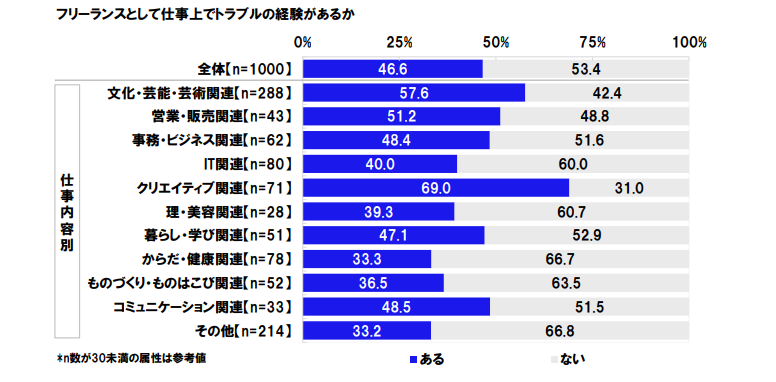

日本労働組合総連合会の「フリーランスとして働く人の意識・実態調査2024」によると、約47%のフリーランスが何らかの業務トラブルを経験しています。

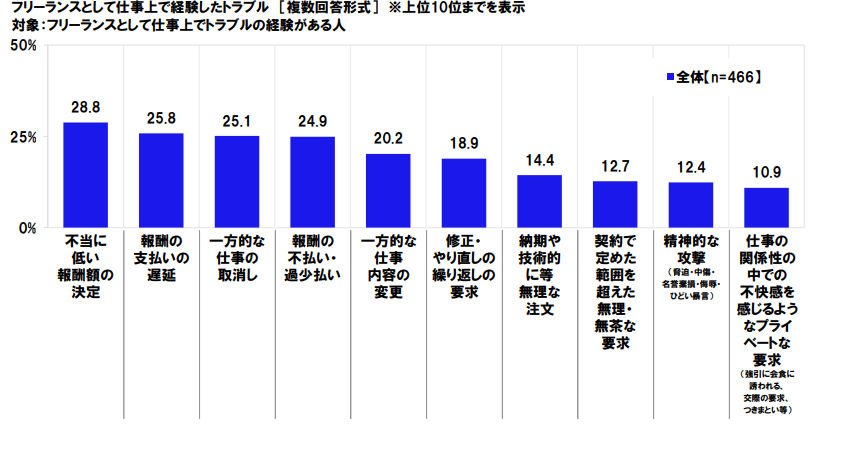

なかでも、最も多かったのは、「不当に低い報酬額の決定」の28.8%であり、次いで「報酬の支払いの遅延」が25.8%です。金銭に関するトラブルが多いことが分かります。

さらに、「一方的な仕事の取消し」「内容変更」「精神的な攻撃」など、契約の不安定さや人間関係の問題も多く見られました。こうした実態を背景に、フリーランス新法では「報酬額や納期の明示義務」「支払期日の設定」などが定められています。

フリーランスの取引環境を整備し、安心して働ける仕組みとして制定されたのが、フリーランス新法です。

参照:フリーランスとして働く人の意識・実態調査2024|日本労働組合総連合会

発注者の義務

フリーランス新法では、発注者に対して7つの義務が定められています。これらの義務は、フリーランスとの取引におけるトラブルを未然に防ぎ、適正な取引環境を整えるためのものです。

また、フリーランス新法の特徴は、企業規模にかかわらず、フリーランスと取引するすべての事業者・業務委託者が対象になる点にあります。

| 義務項目 | 内容 |

|---|---|

| 取引条件の明示 | 業務委託時に、内容・報酬額・納期・支払い方法などの条件を文章で明示する |

| 報酬支払期日の設定・支払い | 発注したものを受け取った60日以内に支払日を設定し、期限内に支払う |

| 禁止行為 | 一方的な契約解除・やり直し要求・支払遅延などを禁止 |

| 募集情報の的確表示 | フリーランス募集時に虚偽や誤解を招く表示をしない |

| 育児・介護と業務の両立配慮 | 6ヶ月以上の業務委託については、育児・介護中のフリーランスに対し、業務量や納期などに配慮する |

| ハラスメント防止措置の整備 | フリーランスへのハラスメントを防止するための体制整備をする |

| 中途解除の事前通知・理由開示 | 6ヶ月以上の業務委託を解除する場合、事前に通知する理由の開示請求があった場合は理由の開示を行う |

「従業員の有無」「取引の継続性」など、発注者が満たす条件によっては、必ずしも7つすべての義務が課されるわけではありません。たとえば、従業員を使用していない事業者は一部の義務のみ該当するケースになります。

なお、義務に違反した場合には、公表とともに罰金が科される可能性もある点に注意が必要です。

参照:フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート!|公正取引委員会

改正下請法とは

改正下請法とは、下請代金支払遅延等防止法(下請法)の一部が見直され、下請事業者の取引環境をより適正に整備するために改正された法律です。2026年1月1日から施行される予定です。

改正の背景には、労務費や原材料費、エネルギーコストの急激な上昇によって、発注者と受注者の間で適正な価格交渉が行われていないといった実態があります。物価上昇を上回る賃上げを実現するためには、発注者側がコスト上昇分を受注者側に反映させることが必要です。

主な改正点として、手形による支払いの禁止や、労務費・原材料費の上昇を無視して一方的に価格を決定することの禁止などが盛り込まれています。発注者と受注者の間で、より公正で透明性のある取引関係を築くことが目的です。

フリーランス新法と改正下請法の違い

フリーランス新法は、主に以下の3つの点で改正下請法と異なります。以下で、詳しく見ていきましょう。

資本金にかかわらずすべての発注者が対象

改正下請法では、発注者の資本金が一定額以上で、受注者の資本金がそれより小さい場合に適用されます。一方で、フリーランス新法では、フリーランスに業務委託する場合、規模に関係なく零細企業や個人事業主を含むすべての発注者に義務が課せられるケースが一般的です。

また、フリーランス新法では、契約内容や報酬の支払日などを明示する必要があります。これらの義務は、取引条件の不明確さや報酬の支払い遅延など、フリーランスが被害に遭いやすいトラブルを防止するために設けられています。

自社向けの業務委託も対象

改正下請法の対象となる取引は「他社への成果物提供」が前提とされています。そのため、自社内で使用する目的の資料作成やWebサイトの更新などの業務委託は対象外でした。

一方で、フリーランス新法では、成果物の納品先が自社であっても適用対象となります。社内マニュアルの作成やシステム保守などの社内向けの業務でも、フリーランスに委託すれば法律の対象です。

このように、業務委託の内容や納品先にかかわらず、フリーランスとの取引全般をカバーする点が、フリーランス新法の特徴です。

働く環境への配慮義務もある

フリーランス新法では、育児・介護との両立配慮やハラスメント防止の義務が発生する点も、改正下請法とは異なります。改正下請法は、あくまで取引の公平さを保つための法律であり、労働環境への規定はありません。一方で、フリーランス新法では、報酬や納期といった契約条件の明示だけでなく、フリーランスの働く環境にも配慮する義務があります。

育児や介護と両立しながら働くフリーランスに対しては、業務量や納期などに配慮することが求められます。また、ハラスメント防止措置の整備なども発注者側の義務の一つです。

働きやすい環境づくりまで法的に求められている点が、改正下請法との大きな違いといえるでしょう。

参照:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律|e-GOV法令検索

フリーランス新法と改正下請法の適用判断基準

フリーランス新法または改正下請法のどちらが適用されるかは、発注者の規模や取引内容によって異なります。そのため、どちらの法律が該当するのかは、状況を踏まえて総合的に判断する必要があります。

以下で、適用判断のための基準を見ていきましょう。

発注先が個人か法人か確認する

発注先が個人か法人かを確認することは、適用される法律を判断するうえで重要です。フリーランス新法は、個人事業主だけでなく、一人社長の法人であっても、実態として1人で業務を請け負っている場合は対象となる可能性があります。

たとえば、法人でも、代表者が1人で受注から納品まで業務を請け負い、従業員や外注先がいない場合は、実質的に個人とみなされ、フリーランス新法の適用対象に含まれるでしょう。一方で、外注スタッフやチーム体制で業務を行っている場合は、対象外となる可能性があります。

改正下請法では、発注先が個人か法人かにかかわらず、資本金の大小による関係性が適用条件に影響します。主に法人同士の取引が中心であり、発注者の資本金が大きく、受注者が小さい場合に適用されるケースが一般的です。

資本金や従業員数を確認する

どちらの法律を適用するか判断するには、発注者・受注者双方の資本金や従業員数の確認が欠かせません。フリーランス新法と改正下請法では、それぞれ適用条件が異なっており、企業の規模によって扱いが変わるためです。

たとえば、発注者の資本金が3億円を超えている場合、資本金3億円以下の企業や個人に外注すれば、改正下請法の対象となります。また、発注者の資本金が1,000万円を超えており、かつ3億円以下であれば、外注先が資本金1,000万円以下の場合に改正下請法の対象となるケースもあります。

広告制作や情報処理など一部の業種では、別の基準が用いられる点にも注意が必要です。

一方で、フリーランス新法では従業員の有無によって発注者が負う義務内容が変わるため、資本金だけでなく人員体制の確認も求められます。適用判断を誤らないためにも、資本金や従業員数のチェックは不可欠です。

取引内容に情報成果物があるか確認する

どちらの法律が適用されるか判断するために、取引内容も確認しましょう。改正下請法の適用対象になるのは、「製造委託」「修理委託」「情報成果物作成委託」「役務提供委託」のいずれかに該当する取引です。

なかでも、広告や設計図面、ソフトウェアなどの「情報成果物」の作成を外注している場合は、改正下請法の対象となる可能性があります。そのため、フリーランスや外部に依頼する際は、業務内容がこれらの類型に当てはまるかどうかをあらかじめ確認することが不可欠です。

フリーランス新法と改正下請法の適用が想定される取引例

ここでは、フリーランス新法と改正下請法の適用が想定される取引例をそれぞれ紹介するので、参考にしていただけますと幸いです。

フリーランス新法が適用される取引例

法人を設立しているものの、1人で運営しており従業員を雇っていない場合、フリーランス新法の対象になる場合があります。発注企業と請負契約を結び、業務ごとに納期と報酬を決めて制作しているケースが典型です。

企業のWebサイトの更新作業を継続的に請け負っているような取引でも、成果物が社内利用を目的としている場合、改正下請法の適用対象外となる可能性があります。しかし、この場合は、フリーランス新法が適用となるでしょう。形式上は法人であっても、実態として個人事業と変わらない働き方をしているためです。

このように、発注者から仕事を委託される個人や一人社長の法人などがフリーランス新法の適用に該当します。

改正下請法が適用される取引例

たとえば、ソフトウェアメーカーA社(資本金5億円)が、他社向けに提供する業務用アプリケーションを開発していたものの、社内リソースが足りず、一部の開発工程を別の会社B社(資本金3,000万円)に外注したとします。この場合は改正下請法が適用されます。

A社が受注した業務の成果物であるプログラムは、最終的にクライアントに納品される予定です。B社は、成果物(プログラム)の一部を作成する立場となるため、改正下請法における「情報成果物作成委託」に該当します。

発注者と受注者の資本金関係からも、改正下請法の適用対象となる典型的な例です。

まとめ

フリーランス新法と改正下請法は、それぞれが異なる観点から外部委託の取引を保護しています。取引相手の属性や業務の内容、委託形態によって適用される法律が異なるため、実態を正しく把握することが重要です。特に、フリーランスや中小企業との取引が多い場合は、早めに対応方針を整理しておくと安心です。

本記事では、フリーランス新法と改正下請法の概要や2つの法律の違い、適用判断基準について解説しました。トラブルを防ぐためにも、法律の違いや判断基準を理解し、適切な対応を心掛けましょう。

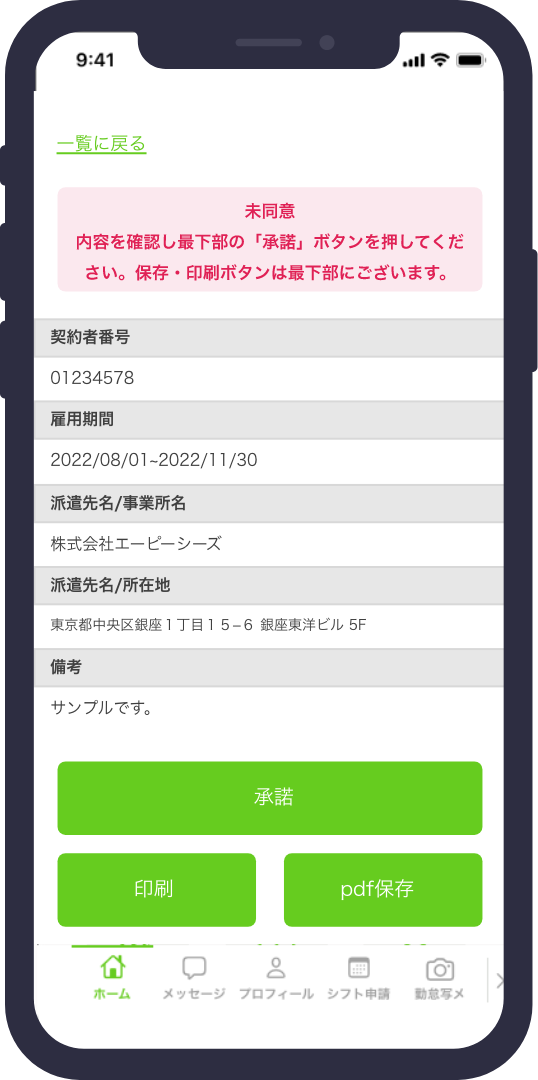

web契約書サービス

各種関連法律に完全準拠!

- スマホアプリの本人認証・webサイトのログイン認証により従業員本人のみアクセス可能な環境で明示できます。

- 電子交付についての同意書も作成・回収できます。

- 従業員自身での印刷やファイル保存も簡単に行えます。